修路修德

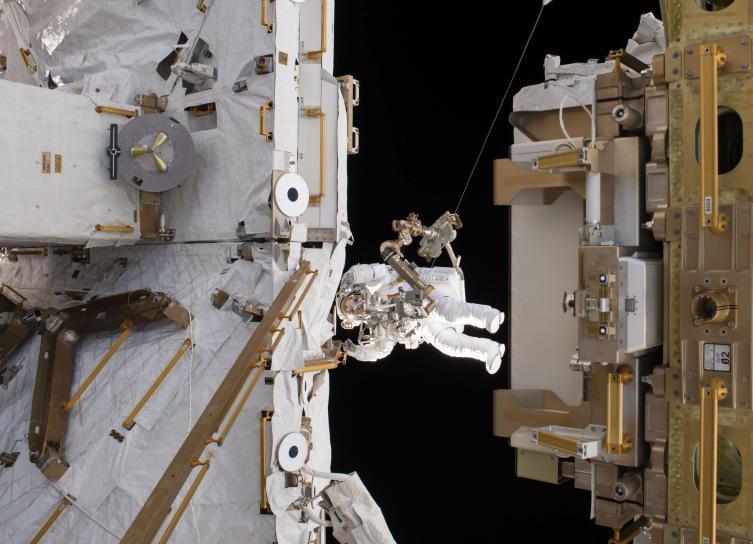

京新高速明哈段沿途路况。中国青年网 刘利影摄

西域咽喉戈壁深处、烟墩苦水风区的八年里,筑路人在“戈壁苦不怕吃苦、风沙大决心更大”的豪言壮语中践行着承诺。

修路过程中,每个人都付出了辛勤的汗水和泪水,早上5点吃饭,晚上10点吃饭,每天一干就是16个小时,工人们戏称这种生活是“吃三、睡五、干十六”。

与紧张的劳动相对应的是对家人的思念和亏欠。在野外茫茫无尽头的沙漠无人区中,对家人的思念是切肤彻骨的痛苦,由于工期紧交通不便,多数施工人员在工地上一待就是十个月。“孝敬不了老人,照顾不了家庭,感情似乎都远了、淡了,经常有人打着电话就哭了,可怜七尺男儿。”吴清杰向记者描述工地上大家的思家之情。

“要想富,先修路”这个道理被无数次印证过,对于分布在京新高速明哈段的居民来说,修路不仅关系着致富,更关系着生存和生活。勇为人先、吃苦耐劳地去建设一条世界上穿越沙漠最长的道路,对于建设者来说,不仅是在修路,也是在修德。整个修路过程中,施工人员和当地牧民结下了深厚的友谊。

位于京新高速明哈段终点的骆驼圈子收费站,它是G7和G30的交汇点。中国青年网 刘利影摄

牧民巴特汗·塞地力汗在看到施工人员找水困难时,放弃了家里的活,主动带领工程项目人员用十多天时间、走遍方圆30多公里去找水,解决了项目施工的一大难题。自此以后,项目部工作人员经常去看望巴特汗,为他带去日用品。而巴特汗在妻子突发心脏病时第一时间想到的就是施工人员,在施工人员的帮助下使妻子得到了及时救治。

修路是为了发展,对于明哈段内脆弱的生态环境来说,施工过程中的动保和植保工作至关重要。京新高速建设项目指挥长周岗向记者介绍了明哈段高速公路建设过程中所做的环境保护工作,由于施工便道车流量特别大,为了控制扬尘,在水比油贵的情况下,施工人员每天坚持洒水,“拉一车水,少说七八十,成本非常高。”在动物保护方面,专家实时监控野生动物迁徙路线,据此项目单位在178公里内设计了20多道动物通道,以保证动物的正常迁徙不受影响。

青春无悔

京新高速明哈段沿途风光。中国青年网 刘利影摄

“我个人来到这个项目时年龄是34岁,现在已经是42岁了,和京新高速千千万万的建设者一样我也只是其中的一个缩影,可以说我们将职业生涯的黄金阶段全部奉献在了渺无人烟的戈壁滩中。”杨海峰是河南省路桥建设集团有限公司的一员,谈到明哈路段的建设,最让他感慨的是时间。

在京新高速的建设队伍中有许多年轻人,他们是80后90后,是刚毕业的大学生,踏上社会之初就来到了最艰苦的地方,选择了最艰辛的工作,可谓有勇气有担当。

无数筑路人舍弃了休闲娱乐,舍弃了亲人相伴,来到了祖国北疆的寂寥沙漠,一干就是8年,用青春和汗水浇筑了一条戈壁天路,打通了又一条国家北部运输“大动脉”,京新筑路人用了8年时间将千年戈壁变为通途。

推荐

京公网安备110105007246

京公网安备110105007246