想起那时与21岁的自己年纪相差不大的学生们,周碧华颇为感慨。

“他们是常德和今张家界市各县初中毕业生中的尖子生,他们是许多贫困家庭的孩子,许多同学给我的第一感觉是:沉默、郁闷、茫然、朴实。”

桃师管理严格,新生一下很难适应这样的环境,为了解开学生们的心结,周碧华借来录音机,自学歌曲,再教给学生。

“教他们唱《小草之歌》暗示当小学教师是要奉献一生的;教他们唱《故乡的云》是暗示他们终究要回到乡村去;带他们到沅水中的双洲上野炊、陪他们打球晨跑、让同学们轮流当班干部……”

中师生注重实用技能的培育,如音乐课的识谱弹琴、语文课的三笔字书写、体育课的各类竞赛、美术课的素描与色彩等。处在可塑性强的年纪,学生们除了专业所学,还掌握了绘画、跳舞、朗诵。

渐渐地,学生们对从事教师这个职业有了荣誉感。3年的时间里,周碧华见证了学生们有过苦闷、快乐、颓丧和拼搏。“只有若干年后,他们才体会到中师教育真的是素质教育,让他们受用终身,良好的综合素质,谁一旦改行,一定脱颖而出;大部分没改行的同学,也绝对是各地的教学骨干。”

桃源师范中专运动会比赛场景。 周碧华 供图自学成才

上世纪90年代中后期,中专地位一落千丈,从原来的重点高中之上“沦落”于普通高中之下。对于不熟悉中国教育制度变迁的很多人而言,“差生去的地方”成为了中专的标签。

“失落!要是我也参加高考,会是什么样的?”一位中专生说,刚开始参加工作的时候,自己也才18岁,看着有些曾经成绩不如自己的初中同学考上了重点大学,但自己的未来似乎已经一眼看到了头。失去动力的他开始消沉,每天下班之后的活动就是“一帮人聚在一起打牌”。

基层信息闭塞,一些想证明自己的人开始通过各种渠道找出路。

“人都会追求进步,可能对于别人就是去大医院进修一下,但对我来说就是‘想走得远一点’。”目前在北京阜外心血管病医院担任副主任医师的钱海燕说。

安庆卫生学校校徽。

由于上学早,钱海燕初中毕业时只有14周岁。家庭虽不至于贫困,但父母仍把他的中考志愿改成了中专,“怕我不一定考得上大学”。

“本来填的是财校,阴差阳错之下进了卫校。”他随后在安庆卫生学校医士班读了3年中专,毕业后分配回老家的乡镇卫生院工作。同一时期,他从前的初中同学已经进入大学学习。

“那时候每月工资150块钱,我一年都花500块钱订各类杂志报刊,《考试报》、《半月谈》,什么都看。”上班后不久,钱海燕开始搜集各种自学考试的信息。

首先是参加自学考试大专,“那时候只开设了中医学,一年两次考试,每次考4门,但有两门是重复上一次考试的,通过率很低,一共考过12门才算合格。”

钱海燕从上学开始成绩一直很好,对医学专业一度不感兴趣的他在中专3年始终名列前茅。在中医自考大专通过率极低的情况下,他的12门考试科目都是“一次过”,但拿到大专证书已经过去了3年时间。

“我又开始准备专升本,那时候没有什么别人的太多经验可以借鉴,都是自己摸索。”1998年9月开始准备,到1999年5月考试,他需要从头学起的内容不少。

“最头疼的就是高数。我是高数零基础,尤其是微积分,很头大。英语倒不成问题,我的英语成绩很好。”

钱海燕知道自己的一个同学在当老师,数学成绩不错,他就每天从卫生院下班之后,晚上去同学家让对方给自己辅导,高等数学没基础,就先从高中数学学起。

“印象最清楚的是把公式做成卡片,贴在台灯上,每天开灯都会看到,很快就记熟了。”最后他在数学考试中得了120分,满分150分,“已经很不错了。”

他随后以第12名的成绩考入安徽医科大学临床医学专业,两年后以第一名的成绩毕业,并以考研第一名的成绩进入武汉大学读研究生,3年后考博进入阜外医院。

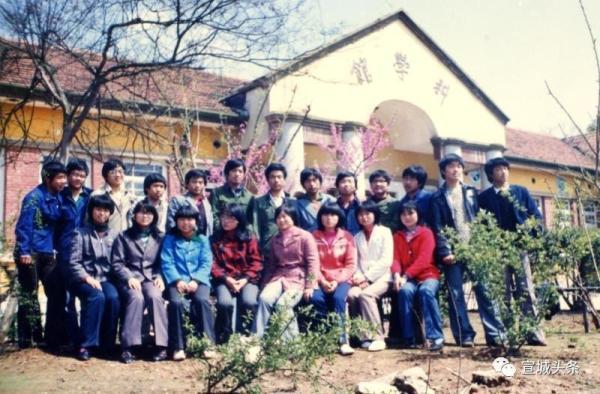

上世纪80年代,安徽宣城师范学校的中专生们。 图片来自网络