上世纪80年代初,伴随着改革开放,中国社会人才缺乏问题突出,高等教育培养出的大学生数量过少,中专政策正是在这种背景下出台。学制源自苏联,目标是培养专业技能人才,学时三年。为了更快更好地吸纳人才,中专政策制定了转户口、包分配等优厚待遇。

当时,中专的录取分数线一般高于重点高中,凡是考上中专的多为中考佼佼者。“这些人如果当初没有进入中专,那么,可以肯定地讲,那些80年代中后期考上大学的很多人就会落榜。”孙文桢略显骄傲地评价道。

孙文桢毕业于陕西省蒲城师范学校,1982年,该校招录了第一批优秀初中毕业生,培养目标是小学教师,孙文桢为其中一员,属于上世纪80年代的“老中专”。

那还是中专生颇感优越的年代,毕业时的分配和待遇都很好。虽然在15、16岁的年纪,孙文桢和同学多因家庭安排懵懂选了中专,但他们进校学习时仍“满怀热情和热血”。

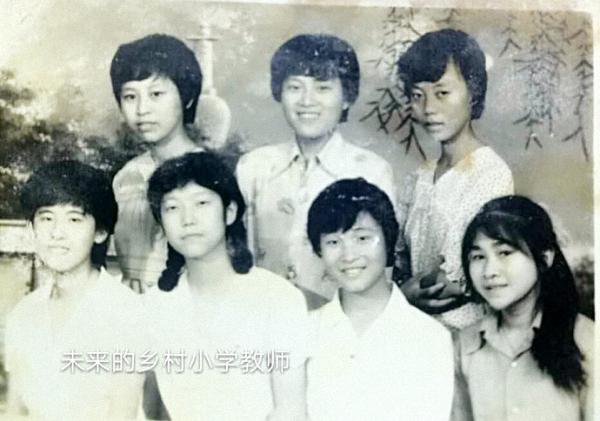

桃源师范中专女生上学时的合影。 周碧华 供图素质教育

“蒲城师范是什么?是《童年》、《橄榄树》、《军港之夜》和《外婆的澎湖湾》,是总披件蓝色旧棉袄的安登武老师在立体几何课堂上的挥洒自如,是上语基课时总爱诵读《陌上桑》前四句的屈顺农老师,是那个听说毕业于北师大但却只给我们教过几个礼拜世界历史课的洋气小伙子。”孙文桢后来在回忆文章中写道。

对于在中等师范的学习经历,澎湃新闻采访到的多位毕业生都不约而同地用了“素质教育”这个词。

现任复旦大学新闻学院执行院长的张涛甫曾就读于安徽六安师范学校,他形容自己在那里度过了3年“非功利”学习的时光。“师资配备是全六安王牌的老师,定位不是高考,教材跟高中不太一样。”在六安师范学校学习,以成为优秀的中小学教师为目标,应试压力并不大。

安徽六安师范学校老校门。

“师范教育综合性很强,除了数理化,历史、地理、音乐、美术也都会教。我当时成绩最好的是理科,还自学了高等数学、高等物理。”张涛甫说。

在不以功利目的为衡量标准的学习过程中,“一个人的才能和智慧全面发展,各种可能性都可以探索。”张涛甫记得,同学们中有喜欢美术、音乐的,也有怀着文学梦、作家梦的。而他自己则对高等数学和物理有着纯粹的喜欢。“那段时间充分满足了十几岁小孩对求知的渴望。”

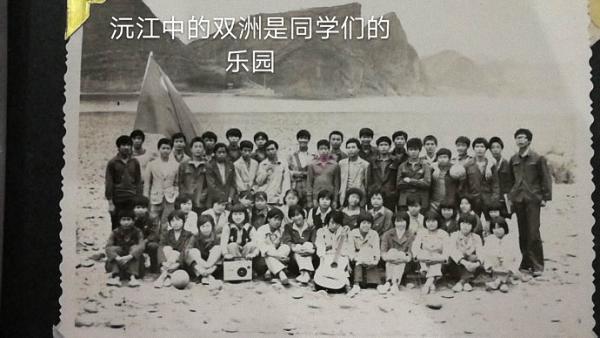

桃源师范中专同学们在江边游玩。 周碧华 供图“没有干扰,并不是不学习了。”张涛甫表示,不少中专生在中考时成绩优异,得益于在初中阶段打下的良好基础。他们将这种早已养成的学习习惯带入中专,自然而然地在学业上表现勤奋。“也经常是在暗地做题,你做不出来,我做得出来,互相竞争。”

周碧华曾在1984年担任中专讲师,那时候他从湖南师范学院(今湖南师范大学)中文系毕业,被分配到教学第一线,在湖南桃源师范学校担任班主任。

桃源师范由著名资产阶级民主革命家宋教仁于1912年定址创办,在国内中师教育界颇具名气,著名作家丁玲就毕业于此。

“我来到桃师后,凝视那古老的白楼和残存的风雨廊道,感受到了一种历史的沧桑感,也有一种任教于名校的骄傲感,便暗暗下定决心,立志当一名苏霍姆林斯基式的教育家。”周碧华后来在回忆文章中写道。