9月18日,德州市作家协会公布“廉洁文化主题文学作品征文获奖名单”,一篇题为《我的县长父亲》的散文获得一等奖。该文因题目与喜剧电影《夏洛特烦恼》中的“我的区长父亲”相似,受到部分网友嘲讽,征文评选活动的公正性也因此受到质疑。

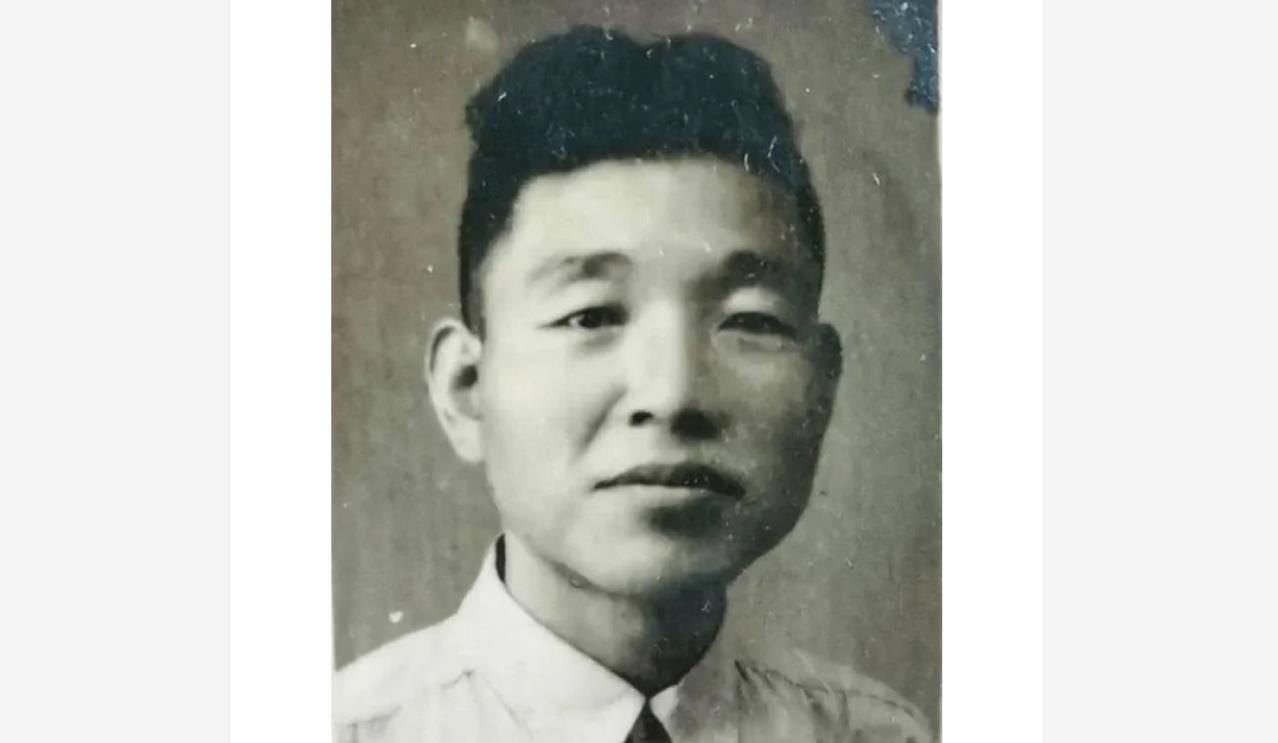

争议发生后,德州作协一度删除了网上的获奖信息与文章链接,然而,没过多久,事实真相便引发了舆论的“反转”。其实,这篇文章的作者是一位老人,主要内容是回忆早年曾任县长的父亲的言行教诲,其中内容感人至深,没有半点“秀权”成分。看完全文的网友纷纷表示“为昨天的轻浮道歉”,认为这篇作品不应被嘲讽,也不该被删除。对此,该文的作者于忠东回应称:“只想实事求是地讲父亲的故事。去年回老家,熟悉我父亲的人都说他是焦裕禄式干部,大家可以来我们这里实地探访一下。”

表面上看,《我的县长父亲》和《我的区长父亲》似乎“撞梗”了,但其内核却完全不是一回事。在电影中作为“梗”出现的《我的区长父亲》,意在讽刺某些领导滥用权力、荫庇子女的不当行为,其中的“区长”是现职领导,《我的县长父亲》则是一篇回忆性的散文,和公权力不沾边。

通读全文后,很多人都认为这个一等奖实至名归。作者回忆父亲的文字,字里行间充满了真情实感。她说自己的父亲“无情”“抠门”“一根筋”,反映了父亲勤奋工作、不因私废公、亲民爱民的好干部品质,刻画出了一个生动鲜明、立体可感的尽职干部形象。从体裁上看,此前也有不少杰出干部亲属追忆亲人的作品。相比公开报道,人们能从这些文字中感受到很多更细腻的东西。比如焦裕禄的女儿焦守云在回忆父亲时,就表示他不是“苦行僧”,有幽默感、情商很高、热爱文艺。于忠东这篇《我的县长父亲》也正与这次征文比赛的“廉洁文化”主题相合。

在一篇文章的构成中,相比于正文,标题显然更注重表达效率,它可能是对文章主旨的简约陈述,也可能是以某个点来切入。因此,通读全文是评价一篇文章的前提和基础。不管大众赏析还是专业评价,都不应只通过标题草率下结论,这是对作者的尊重,也是对自己的表达负责。不读下文就急于置评,甚至擅自“脑补”,很可能导致误解,这不仅会扭曲文章和作者的本意,也会影响评价者看待世界的方式。

9月19日,德州市文联工作人员回应《中国新闻周刊》称,该征文活动评选本身“肯定合规”。对于德州作协删除获奖名单一事,该工作人员表示不清楚。当地作协出于何种动机删除相关信息,人们不得而知,但在网友看来,这种做法实在没有必要。既然文章本身没有问题,德州作协完全可以在嘲讽和质疑出现的第一时间进行回应,对评选活动的目的、流程和评价标准作出详细说明。

越是公正坦荡,就越该在舆论面前保持定力、正面发声。这既能体现出活动的公正性,也能为作者和文章正名。在网络上,真实的细节、真诚的表态,会获得理性网友的认可和赞成,刻意躲闪,反而可能把事情变复杂,进一步引发舆论的猜测。如今,作者正面回应,让公众知道了更多文章以外的事情。真正一心为民的好干部,是会被人民记住的。

不仅是文学评选,所有选拔类活动都要讲究公平、公正、公开,只要标准、程序正当,没有掺杂私情杂念,那么奖项的含金量、获奖结果以及获奖者本人,就都经得起检验和审视。如今,在互联网上阅读和表达或许很简单,但如果不假思索、不加甄别,就可能被先入为主的情绪或偏见所误导。热点事件面前,不妨多听多看,再慎重作出判断。