程路禹

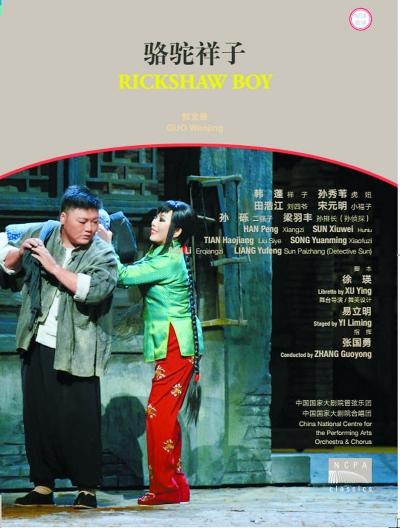

我是一个老爱乐人,1953年,青年时代的我曾凭着年少无知的莽撞劲儿,把小说《骆驼祥子》改编成广播剧。今年,看到歌剧《骆驼祥子》DVD出版,惊喜歌剧如此成功,也勾起了对老舍先生的怀念。

小说《骆驼祥子》人物性格鲜活,故事情节曲折跌宕,歌剧改编中坚持了两个原则:保持平铺直叙又精炼准确的口语化写作风格;用西洋歌剧传统艺术手法来创作,以充分发挥大乐队、多声部合唱队宏伟交响性和深邃抒情性相结合的特点。同时,加上中国音乐,特别是北京地方音乐元素。即便是大唱段,或者说唱念白也坚持着口语化特色和音乐性相结合的特点。

歌剧《骆驼祥子》结尾的大合唱——庄严肃穆的“北京城”,是老舍书中没有的,可以说超越了当年大师对社会的思索极限。音乐用的是京韵大鼓开场一句:“北京城……问天,天不应;问地,地无声;问人,人无语;问命,命无情……”作曲家郭文景形容这大段合唱犹如全剧“安魂曲”。

我理解的安魂曲,皆为安息逝者亡魂,更为唤起生者良知。这样的结尾与其说安抚那个时代一群“蚁民”苍生的没落,不如更准确说是对那个时代发出的一曲“天问”——叩问挑战那个鬼一样的世界。

反复多遍听了整部歌剧,确实在演唱中文方面都做得很好。可以讲没有一个倒字。我听郭文景先生说话,有时候会带南方口音。然而在这部歌剧的作曲中,他处理行腔咬字却做得如此周密地道,令人佩服。

多年来,在国内外,作曲家们有一种普遍倾向,就是要迎合业界对中国音乐的一种期待,以某一种中国乐器声音特色、声响效果、演奏花式,甚至于演出仪态,来标榜自己在融合中西音乐方面取得首创成就。这就把创作当作了哗众取宠标新立异的自我表现,而不是为表达情感而为。

回忆音乐发展历史,当俄罗斯乐派在舞台上推出格林卡、柴科夫斯基等多部歌剧时,与欧洲传统的歌剧特色并无显著差异,主要原因是两者文化和时代背景基本相似。虽有俄罗斯音乐元素,但表现手法一样。特别是人物社会阶层思想意识也基本雷同。然而,《骆驼祥子》却是人情世故、思维模式彻底的中国近代最底层“蚁民”故事,这对西方观众绝对是一个生冷的题材。但是,郭文景的音乐语言,表达了这些“蚁民”也是真情实感的人物,足以让具有普世价值的世界观众为之动容,如同他们通过翻译接受了老舍先生的小说一样来看待这部歌剧。

老舍大师,这样结束他的小说:“体面的,要强的,好梦想的,利己的,个人的,健壮的,伟大的祥子,不知何时何地会埋起自己来。埋起这堕落的,自私的,不幸的,社会病态的产儿,个人主义的末路鬼!”

听完合唱“北京城”,觉得是对小说的升华。顷刻想到希伯来奴隶合唱:“金色竖琴你为什么不歌唱……我们要再唱消失的时光……流过太多辛酸泪,我的家乡……”一首流传至今最热的合唱曲。