中国青年网贵州12月8日电(记者 李虹静)“我们要以更大的力度、更实的措施保障和改善民生,加强和创新社会治理,坚决打赢脱贫攻坚战,促进社会公平正义,在幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶上不断取得新进展,让实现全体人民共同富裕在广大人民现实生活中更加充分地展示出来。”今年3月20日,在第十三届全国人民代表大会第一次会议上,习近平总书记对“坚决打赢脱贫攻坚战”这样指示。

随后,《中共中央 国务院关于打赢脱贫攻坚战三年行动的指导意见》中提出了打赢脱贫攻坚战三年行动的任务目标:到2020年,巩固脱贫成果,通过发展生产脱贫一批,易地搬迁脱贫一批,生态补偿脱贫一批,发展教育脱贫一批,社会保障兜底一批,因地制宜综合施策,确保现行标准下农村贫困人口实现脱贫,消除绝对贫困;确保贫困县全部摘帽,解决区域性整体贫困。

说起脱贫攻坚战果,贵州有不少故事。

易地搬迁:让生活“窗明几净”

“对比以前的生活条件,那可真是天壤之别了。”贵州省毕节市燕子口镇甘沟河村村民胡荣发看着自家的新房这样对中国青年网记者感慨道。

今年7月,胡荣发一家告别了燕子口镇甘沟河村的老院子,搬进了七星关区碧海阳光移民新城的新房子。新家窗明几净,家电家具配置齐全,可以直接拎包入住。据胡荣发介绍,目前他在小区内做保安,每个月能拿到2300元工资。“我对现在的生活非常满意,对未来的生活充满信心。”说起搬迁后的生活,胡荣发环顾新家,对中国青年网记者说。

胡荣发整洁明亮的新家。中国青年网记者 李虹静 摄

像胡荣发这样的住户,在碧海阳光移民新城有足足两万户。

“一直以来,七星关区坚持以自然村寨搬迁为主和坚持城镇化集中安置,以50户以下、贫困发生率50%以上的自然村寨为目标进行整体搬迁。”碧海阳光移民新城管理服务中心党建办负责人张瑜向中国青年网记者介绍,“在七星关经开区和主城区之间,我们选择紧邻高速、交通便利、区位优势明显的白杨林地块作为碧海阳光移民新城安置点,建设占地面积约1046亩、总建筑面积约77万平方米的安置房。计划安置6149户27907人。目前,一期现已搬迁4489户2.05万人。”

贵州省毕节市七星关区碧海阳光移民新城。中国青年网记者 李虹静 摄

2017年12月28日,习近平总书记在中央农村工作会议上的讲话中指出,要有序推进易地搬迁扶贫,让搬迁群众搬得出、留得下、能致富,真正融入新的生活环境。

为了让群众搬得出,贵州省成立省扶贫开发投资有限责任公司“统贷统还”全省易地扶贫搬迁资金,不让县区担负资金压力,集中精力抓搬迁。在搬迁过程中,当地政府坚持以自然村寨搬迁、城镇化集中安置、以县为单位集中建设、不让群众因搬迁而负债、以产定搬、以岗定搬,让搬迁群众解除后顾之忧。为了让群众留得下,当地以安置点为中心大力发展、建设配套设施。市场、幼儿园、医院等基础设施一应俱全,以解居民生活之所困。为了让群众能致富,当地以企业拉动就业。在距离安置点不足1公里的七星关经济开发区内建有玻璃厂、电子、服装等劳动密集型企业,可提供1万余个就业岗位。搬迁贫困户还可选择在安置点内从事清洁、安保等工作,就近择业。

产业扶贫:让劳动优化生活

产业扶贫是稳定脱贫的根本之策,但现在大部分地区产业扶贫措施比较重视短平快,考虑长期效益、稳定增收不够,很难做到长期有效。如何巩固脱贫成效,实现脱贫效果的可持续性,是打好脱贫攻坚战必须正视和解决好的重要问题。2018年2月12日,习近平总书记在打好精准脱贫攻坚战座谈会上的讲话中这样指出。

贵州省正是依托引进的多个产业发展项目,为省内脱贫攻坚提供不竭动力。

2016年,贵州省毕节市七星关区区委、区政府引进重点项目——贵州华耀服装项目。该项目为山东省工贸一体、产研结合、市场多元化的跨国型集团公司迪尚集团与绮丽集团共同出资兴建。依托于两集团成熟、稳定的供给链条,华耀项目在毕节建立起劳动密集型纺织服装生产基地,旨在解决农村剩余劳动力的就业问题。

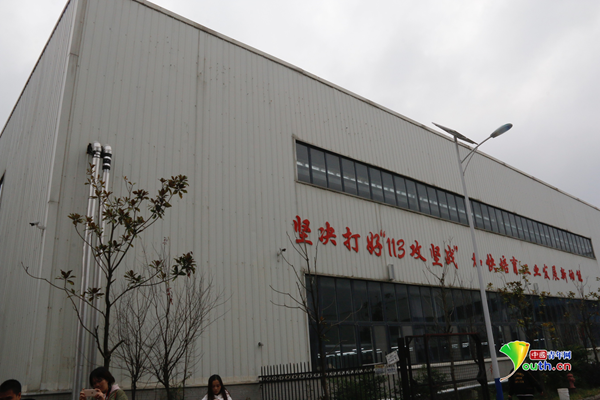

华耀服装厂房外观。中国青年网记者 李虹静 摄

“我们在贵州建厂有三个奋斗目标:一是希望以毕节为中心,建立起又一大服装生产基地,为公司提供充足产能;二是希望通过我们的建厂带动当地上下游产业,形成完整密集型产业链;三是希望以企业自身产业优势助力当地脱贫攻坚战,履行企业应尽的社会责任。”华耀服装的常务副总经理苏京梅这样对记者表示。

为切实助力当地脱贫攻坚,华耀服饰秉承“培训一人、就业一年、脱贫一户”的理念,积极吸纳贫困户就业,发挥劳动密集型产业助力就业脱贫的优势。自2017年2月投产至今,该厂已为近300名当地贫困户解决就业问题,为千名当地群众提供就业岗位。

作为当地产业发展的直接受益者,华耀服饰缝纫车间女工付淑银说:“以前我一年只有3000块左右的收入,什么都不敢想、不敢买。可自从进了车间工作,我一个人一年挣个一两万不是问题!现在也能买点儿自己喜欢的东西了!”

正在车间内工作的职工。中国青年网记者 李虹静 摄

“为了帮助当地群众就业,我们给每位员工进行免费的岗前培训,还会根据他们的特长安排工作。比起我们企业其他地区成熟生产线上的工人,他们的进度虽然慢,但看着他们一点点技术进步、产量增加、生活水平提高,我们作为企业是打心底里满足的。”苏京梅对员工们的未来充满信心,“在未来,相信我们的员工操作技术会越来越好、工作效率会越来越高。他们的收入还会继续增加!”

教育扶贫:让知识温暖人生

“今年我就要去广州港实习了。如果实习顺利通过,我就能正式入职,每个月起码可以拿到6000块钱工资补贴家里。”毕节职业技术学院工矿建筑系广港班学生李亚在与记者谈论起未来就业方向时说。

李亚是当地贫困家庭子女,除他之外,家里上上下下还有4个孩子,经济十分紧张。在得知职校对贫困家庭学生有相关优惠政策后,为减轻家中负担,李亚来到了毕节职业技术学院就读。在校期间,学校减免了他的全部学杂费,在此基础上,每年还为他提供1000元助学金。

为助力打赢脱贫攻坚战,毕节职业技术学院一直高度重视建档立卡学生资助工作。像李亚这样的困难学生,学校三年内总计招收精准扶贫建档立卡学生3093人。

毕节职业技术学院教学楼外观。中国青年网记者 李虹静 摄

紧紧围绕“脱贫攻坚、同步小康”的需要,毕节职业技术学院紧密结合学校和区域发展实际,从立德树人、服务学生出发,始终把学生资助工作作为重中之重,作为人才培养和科学办学的重要工作来抓。除及时响应、贯彻落实国家和各级政府的各项资助政策以外,还不断创新资助工作方法,以帮助家庭经济困难学生完成学业为核心,逐步建立和完善了资助育人体系和各项激励保障制度,使有限的资助资金发挥更大的育人综合效益。同时,学院还多渠道筹集资金,扎实推进精准资助。

为做到“精准资助,应助尽助”,学院以“保基本、可持续、能发展”为基本遵循,积极探索经济资助、精神激励、能力提升“三位一体”的资助育人模式,学院在开拓资助育人工作思路、拓宽资助育人工作途径、整合资助育人多方资源、开启资助育人创新实践等方面做了一些探索,并取得显著成效。

为助推职业教育精准脱贫,毕节职业技术学院与多省市企业签订定向培养协议,为相关企业“订单式”培养所需人才,为相关岗位定向输入高质量的新鲜血液。另外,学院坚持把“保基本”、“可持续”、“能发展”作为资助育人基本遵循,以满足贫困学生的基本生活需求为底线,强化“三项教育”(感恩教育、诚信教育、励志教育)、“三个引导”(心理引导、理财引导、就业引导),注重贫困学生专业技能和综合素质的提高。在对学生进行心理疏导的同时,学校还针对当地特色非物质文化遗产开设相关培训,推动中国传统文化及学生综合素质双发展。

2015年11月27日,习近平总书记曾在在中央扶贫开发工作会议上的讲话中强调,治贫先治愚,扶贫先扶智。教育是阻断贫困代际传递的治本之策。目前,一些贫困地区教育发展面临很大困难,由于各种原因,贫困家庭孩子辍学失学还比较多,“读书无用论”观点也有所蔓延,不少贫困家庭子女受教育程度同普通家庭的差距在扩大。贫困地区教育事业是管长远的,必须下大气力抓好。脱贫攻坚期内,职业教育培训要重点做好。一个贫困家庭的孩子如果能接受职业教育,掌握一技之长,能就业,这一户脱贫就有希望了。国家教育经费要继续向贫困地区倾斜、向基础教育倾斜、向职业教育倾斜,特岗计划、国培计划同样要向贫困地区基层倾斜。要帮助贫困地区改善办学条件,加大支持乡村教师队伍建设力度,建立省级统筹乡村教师补充机制。要探索率先从建档立卡的贫困家庭学生开始实施普通高中教育免学(杂)费,落实中等职业教育免学(杂)费政策,实行大城市优质学校同贫困地区学校结对等帮扶政策。要对农村贫困家庭幼儿特别是留守儿童给予特殊关爱,探索建立贫困地区学前教育公共服务体系。

毕节职业技术学院经过三年努力与实践,交出了自己的答卷。

2018年已近尾声,脱贫攻坚决战正进行。诚如习近平总书记在打好精准脱贫攻坚战座谈会上的讲话中所说,脱贫攻坚成效巨大,但面临的困难挑战也同样巨大,需要解决的突出问题依然不少。行百里者半九十。要清醒认识和把握打赢脱贫攻坚战面临任务的艰巨性,清醒认识把握实践中存在的突出问题和解决这些问题的紧迫性,不放松、不停顿、不懈怠,把困难估计得更充分一些,把挑战认识得更到位一些,做好应对和战胜各种困难挑战的准备。

京公网安备 11010102004843号

京公网安备 11010102004843号