中国青年网北京6月13日电 (记者 杨月 通讯员 丁坚璐) 6月9日至10日,上合组织青岛峰会主会场迎来八方宾客。

作为峰会主会场的青岛国际会议中心,以“腾飞逐梦,扬帆领航”为设计理念,突出“山水一体、海天一色”,造型如展翅腾飞的海鸥,建筑柱廊如出海的帆影。

中建八局近5000名建设者肩负使命,以超出常规的速度,昼夜奋战。“我媳妇说‘你累了去海边散散心’,但哪有那闲工夫!实在撑不住了只有在海边抽根烟的时间。”钢结构项目经理付用团说。

当气势恢宏的主会场盛装亮相,这支铁军却已退居幕后。今天,我们走近这群可敬的建设者。

青岛国际会议中心。中建八局 供图

魔鬼速度与精工至臻

青岛国际会议中心的建设者,诠释了什么是魔鬼速度。

8天,原有地上建筑物全部拆除并外运完毕;

46天,1.1万吨钢结构吊装完成,钢结构重量相当于22个青岛城市地标——“五月的风”,常规施工需要几个月;

12小时,108根钢柱全部安装完成,常规施工需要10天;

不足半年,整栋建筑完工,而常规施工要两年!

项目现场钢结构吊装。中国青年网通讯员 丁坚璐 供图

中建八局钢结构公司承接钢结构项目建设。“虽然中建八局是大型场馆专业户,但从来没有这么快过。”钢结构项目总工程师樊警雷说。而且,建设者们只拿到一张设计蓝图就要开工,边做深化设计边准备钢材构件;由于老场馆条件所限,改造几乎等于新建,而且要先拆除原有地上建筑物……

樊警雷的项目总结里,记录了应对这些困难的应对秘籍:“及时图纸确认,拒绝疑虑性、试探性变更”“保持在线,即使深夜”“不仅施工是24小时,设计也得是24小时。哪怕凌晨3、4点,也要在拿到图纸的第一时间进行反馈,隔天就不行,因为涉及各工序的调度。如果被动等,肯定就是一个惨。”他说。

在这个工地上,有被称作“90后全能选手”的工程技术部经理苗铭扬,短时间内他迅速学会了开挖掘机、铲车、叉车、剪刀车、曲臂车;

有质量总监朱少强,他每天检查13000多个钢结构螺栓、30天共拧完40万个螺栓丝头;

有被称作“姜钳子”的安全总监姜春波,他常年手里拿着一把钳子,看到哪里有违章接电的行为,就一只手去关上游开关,另一只手“咔嚓”把电线剪掉收走……

精工至臻,至善至美。主场馆快速高质量完工,靠的是科学的施工、精准的对接和执着的匠心。

国之大事与有荣焉

除了高效率完成设计和施工的对接,根据工程量的变化保证物料构件的充足供应,则是另一个需要高度统筹能力的大难题。

由于开工快,项目实际用钢量与预期出现了较大的变化。从计划的4000吨变成了实际的11000吨,加工厂由原定的3家变为7家。钢结构项目部为此一共沟通过不下26家加工厂,实地考察12家,这些加工厂有的在青岛附近,有的远在长三角地区。有一次,项目人员一连考察几个厂家,到最后一个厂家的时候已是晚上10点多,加工厂觉得很奇怪,还从未有人晚上来考察,但在听完解释后,连声说“你们太拼了”。

建设者们。中国青年网通讯员 丁坚璐 供图

为了争分夺秒抢工期,团队工人吃饭时间都很紧张,再加上很多工人身上穿戴了安装、焊接用的绳索和其他作业设备,一穿一卸就要花不少时间,急性子的工人们干脆连吃饭都不下楼了,他们不止一次让别人把“馒头夹老干妈”用篮子吊上去。大家笑说“连下来吃泡面的时间都没有”。

工期紧张、构件急需、加工厂增多,无疑会带来构件运输和卸货的困难。项目生产经理青治勇讲述了“31车大战”的故事。为了力保时间节点,2017年10月27日夜晚,从晚9点开始,装满构件的车陆陆续续来到项目部,到11点,约31辆大车在项目门外的马路上排起了长队,然而场内仅允许3辆车同时入内。就是在这样的情况下,项目成员周密部署、通力合作,凌晨2点左右,仅剩5、6辆车尚未进场,同时,工人紧锣密鼓吊装卸下的钢柱。就这样,12小时卸、装钢柱108根,完成首层钢柱安装节点任务。

吊装完的钢柱如“雨后春笋”。中国青年网通讯员 丁坚璐 供图

“安柱子,一宿没睡也不累。就想发朋友圈,宣泄下这种胜利。”项目生产经理尹修伟说。就这样不分白天黑夜地赶工,终于取得了阶段性胜利。封顶那天晚上,尹修伟没有睡觉,他和樊警雷最后一遍清理好全部构件之后,已经是半夜2点。

“突然间结束了,神经一直崩到极限,一旦松下来,有些失控。能参与到这个项目中,是非常荣耀的事。”尹修伟谈到这里,眼睛里闪过一丝温情,然后不好意思地笑了:国之大事,与有荣焉!

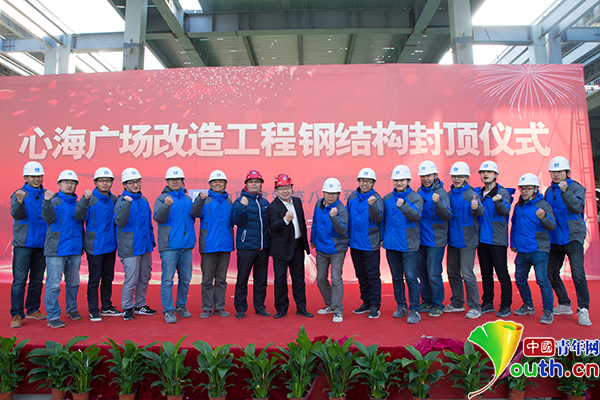

钢结构封顶仪式上,项目团队欢欣鼓舞。中国青年网通讯员丁坚璐 供图

中国建筑行业的“战狼”雄心

今年是上合组织峰会第四次来到它的诞生地中国,也是上合组织扩员后举行的首次元首峰会。对于这种高规格的工程,中国建筑企业并不陌生。一次次圆满完成的建筑作品,化作凝固的城市文化符号,成为中国的一张张新名片。

中建八局钢结构工程公司董事长、钢结构项目总指挥梁建军用“战狼”来形容中国建设者的铁军作风。

“90年代,我们很难拿到海外项目。偶尔拿到,老外们都很奇怪,甚至质疑我们:凭什么你们能拿?如今,全球的超高层建筑有一半是中国建设的,中国建设者走出国门越来越频繁,这跟中国国际地位的日益提升是匹配的。”梁建军明显感到,因为国家的强大,加上中国建设者们多年来“战狼”般的拼搏,使外国人对中国企业的认可度发生了天翻地覆的转变。

除了铁军作风,过硬的技术指标也是中国建筑企业的重要优势。中国建筑业走过了资源驱动、投资驱动的产业发展阶段,如今具有了相当的经济与技术基础。

“很多国家都喜欢中资企业,信任我们的技术,在建筑行业当了多年老大的欧美国家很‘不爽’,这次项目中用到的BIM三维模型信息集成技术,已在国内外很多复杂工程中得到推广。”梁建军说。“90后”工程师方君宇告诉记者,主场馆有个90多米长的大雨棚,向外挑出30米,需提前吊高,受力计算是个施工难题,团队通过BIM技术构建三维模型,成功地进行了准确的受力计算,对施工过程进行了完美的动态控制。

项目安全总监周友荣对中国建筑企业的技术实力深有感触,他说,在建的马来西亚标志塔,是目前中国建筑企业在海外建设的最高建筑,其顺利中标也得益于国外对中国技术和中国质量的认可和推崇。

对于这个趋势,梁建军有自己的判断。

“中国建筑企业无论从技术装备、技术能力、设计水平,还是劳动力效率、资金实力,都排在全球前列。将优势产业带到国外谋求共同发展,是央企义不容辞的责任。”他说。

项目成员与青岛合影。中国青年网通讯员丁坚璐 供图

项目封顶后,青治勇终于有时间出来吃了一顿火锅。“真干的时候,半小时都舍不得耽误,没出过工地,一走出来,回望了下我们庞大的钢结构,感觉真是震撼!以前真是不识庐山真面目,只缘身在此山中。”

离开后,他悄悄地给同事们打了个电话,问能拍张最新的工程全貌照片吗?好想看看它现在什么样了。

今天,青岛国际会议中心如同一只栖息在黄海之滨的巨大海鸥,正向全世界挥动翅膀,腾飞起舞,铁军们也已踏上新项目的征程。但每每听到有关上合、有关青岛的任何信息,他们的目光都多了几分温柔。

“很怀念那段拼尽全力的时光,这辈子很难遇到第二次了。”青治勇说。

京公网安备 11010102004843号

京公网安备 11010102004843号