视觉中国供图

保罗·索鲁的“毒舌”当然让人不舒服,甚至很多明显偏颇,却说出了许多人想说而不敢说的话。

---------------

拿到保罗·索鲁的《在中国大地上:搭火车旅行记》,我竟然有些迫不及待。不过坦率地说,我最感兴趣的并不是在他书中发现什么有趣的事,而是想看看这位出了名的“毒舌”作家,对中国会说些什么怪话。

在众多旅行作家中,保罗·索鲁肯定是特点最为明显的。这个最明显的特点就是:哪怕第一次接触他的书,翻不了几页就能立刻感受到——尖酸、刻薄、怪话不断,看什么都不顺眼。之前看他书的时候就多次忍不住想,你既然什么都看不顺眼,何必又要去那里旅行呢。

但是保罗·索鲁丝毫不顾忌他的“毒舌”会引人不快。从年轻时他就不断地旅行,他的一些旅行路线,即便以今天的旅行条件来看,也堪称壮游,激动人心、令人向往。这从其书名上就能明显感觉到:《美国深南之旅》,探索美国南方诸州;《英国环岛之旅》,绕着英国走一圈;《火车大巴扎》,乘火车穿越欧亚,然后再坐西伯利亚横贯线回到伦敦;《老巴塔哥尼亚快车》,各种火车接力,从北美到南美。

当然,一路走也一路吹毛求疵。环游英国,他上来就说“整个英国就像一个女巫骑着一只猪”。在东方快车上,他说“东方快车还比不上最寒碜的马德拉斯火车,在后者上,你还可以用脏兮兮的餐券换来锡盘盛着的蔬菜和米饭”。在孟买,他又说“孟买符合大城市的要求:有历史,有深度,喧嚣混乱;它激发出居民的自大情绪,那种穷酸大都市的傲慢,唯有加尔各答能与之相比”……

如果当地人看到这些话,肯定不愉快。其实就算是我这旁观者看来,也觉得挺过分。不过旁观者天然更多一分心理承受力,毕竟事不关己,管他呢。只是这一次,看《在中国大地上:搭火车旅行记》,就难有旁观者那么超然了。

果然,阴阳怪气的话不少。“中国人自己都常住在逼仄而不舒适的环境里,所以几乎不能指望他们对于生活条件差不多的鸟类报以怜悯之心。事实上,中国人生老病死的方式,与他们的动物极为相似。”他描写上海到处是工地打桩机的声音,“我的生活节奏便被一种粗暴蛮横的噪音所主宰。中—国!中—国!”以致于“呼吸、走路和吃饭的方式都受到了影响:双脚随着它的节拍收放,勺子也随着它的节奏起落。”他也看不惯别人的吃相:“他吃面的样子更吵更不雅:先把嘴巴缩成一个小圆洞,再吸进去一团卷起来的湿漉漉的面条,同时还发出像狗那样的低吠声。一听见他的喘息声我就想揍他。”

1986年,保罗·索鲁第二次到中国旅行,乘火车走了20多个城市。这本书即是那次旅行的记录。那时的中国正处于改革开放初期,整个社会满怀希望却也嘈杂粗糙。保罗·索鲁敏锐地捕捉到了中国社会按捺不住的脉动,只是他的行文方式,确实经常让人难堪、恼火。我并不多么喜欢保罗·索鲁的这种风格。感觉他的一惊一乍总有种小家子气,还常常流露出没落的精英优越感。每走到一个地方都横挑鼻子竖挑眼,客气说是心直口快,不客气地说就是吹毛求疵。毕竟,这个世界不是为了让他顺眼而存在的。

当然话说回来,从保罗·索鲁的角度,他的个人观感和书写,也没有义务照顾别人的情绪、让他人顺眼——实际上,我觉得这才是保罗·索鲁真正的特色。

直抒胸臆,或者如那句耳熟能详的老话“我手写我口”,这样的写作方式至今也仍在被赞赏、提倡。可是也许正应了另一句老话:越是缺什么,就越是提倡什么。秉笔直书当然令人向往,可有几个人能够真正做到呢?

这不是写作能力的问题,而是社会人情的束缚。绝大多数人在动笔之时,都自觉不自觉地进行着自我审查,以期文字雅致、中和。即便笔下带刺,也最好不要把人刺得上蹿下跳、火冒三丈。我们常见的旅行文学,大多也是风光秀丽、岁月静好、民风淳朴。问题是,这其中究竟有多少作者真实的想法?

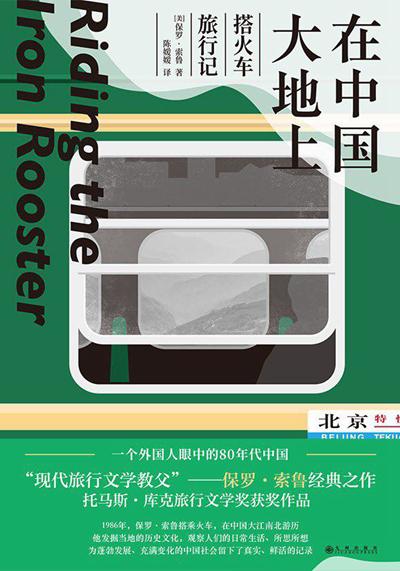

实际上,这本书当年被翻译成中文的时候,书名叫《骑乘铁公鸡:搭火车横越中国》,这个名字其实更符合原文,却也明显流露着戏谑。想必此次中文简体版的出版者觉得有些不庄重吧,于是就起了“在中国大地上”这个气势磅礴的名字?

正是从这些禁忌中,保罗·索鲁的“毒舌”显示了其稀缺的价值。他的旅行当然免不了浮光掠影,但目光却能及他人所不及;他尖酸刻薄的怪话当然让人不舒服,甚至很多明显偏颇,却说出了许多人想说而不敢说的话。回想一下我们个人的旅行记忆,又有多少欲言又止呢。

保罗·索鲁的旅行文学并不长于思考和深度,而是胜在观察的敏感、敏锐。《在中国大地上:搭火车旅行记》一书,所观察的是中国新旧交织、转换尚在过渡的一段时期。而这样的社会变革期,对于观察者实在是巨大挑战。我们作为过来人,也大多是在回头之际才发觉来路的蛛丝马迹。保罗·索鲁却在当时就捕捉到了,虽然他也说不太清楚,但他知道,“真正的中国往往存在于某些不起眼儿的小地方”。正是在他笔下的“不起眼的小地方”,我们仿佛又身临其境了当年的场景。

保罗·索鲁的言语让人很有些脸上挂不住,却必须承认,那就是我们的曾经。许多现在也未改变。

徐冰 来源:中国青年报