以梦为马:向科学进军 建设大西北

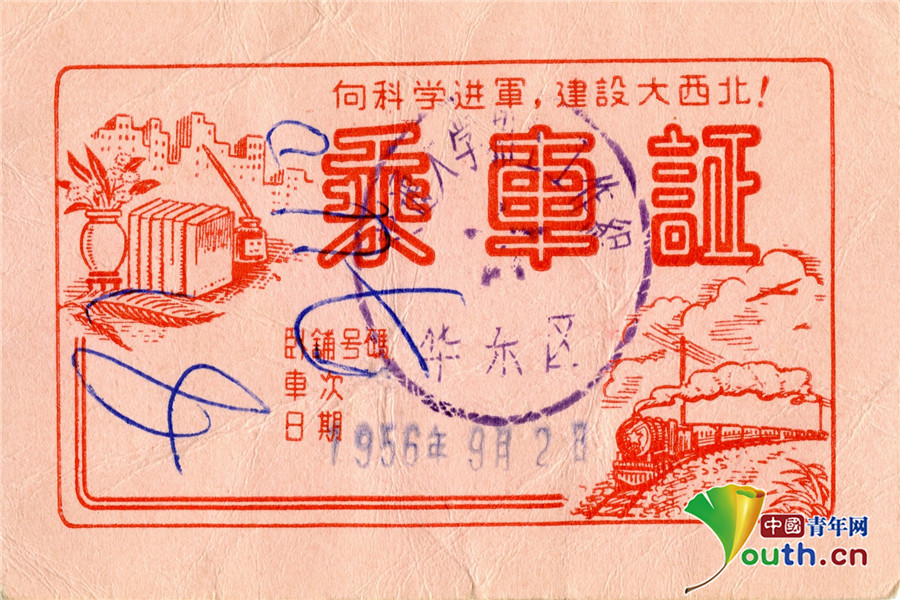

西迁乘车证。西安交通大学供图

交大员工家属证章。西安交通大学供图

1956年8月10日,一千多名师生登上“交大支援大西北专列”,大家所领到的车票上印着一行大字“向科学进军,建设大西北”。

乘坐这列火车的职工、家属还有学生,老老少少,有的相识,有的不相识。虽然越走越荒凉,但这并没有影响他们兴奋的心情。当时准备入学的新生郑善维回忆说:“大家整班整班的上火车,心情激动,上了火车后,同学们有说有笑,随着列车飞奔,我们唱着那首‘我们要和时间赛跑’,表达一颗颗火热的心想要早日参加祖国建设的渴望。”

“我们斗志昂扬,坐在火车上唱着歌,当时怀着响应党的号召和建设祖国的情怀到西安去的。”原西安交通大学党委书记潘季这样描述当时的心情。

当时最年轻的教授,能源动力科学家陈学俊将上海的房产交公,举家西迁,因为“既然去西安扎根,就不要再为房子而有所牵挂,钱是身外之物,不值得去计较”。

在1955年至1957年两学年内,交通大学在上海的2812名学生、1472名教师职工及家属,还有教学器材设备将分批、无损失、安全地迁往西安。

“电灯不明,马路不平,电话不灵”,上世纪50年代的西安,发展水平与繁华的上海判若云泥:学校处在田野之中,晴天路扬灰,雨天水和泥,夏无遮阳树,冬无御寒暖气。

杨延篪教授回想西迁岁月仍记忆犹新:“校园还是一片麦田,都是烂泥地,一下雨,路烂得一塌糊涂,走路都要摔跤。周围是荒郊,夜晚还能听到狼嚎。”

交大校园一角。西安交通大学供图

此情此景,数以千计的交大人没有退缩。至1956年9月,包括815名教职工、3900余名学生在内的6000多名交大人汇聚古都西安,经紧锣密鼓建设而成的新校园也从一片麦田中拔地而起。

“我们当时有一个口号,哪里有事业,哪里有爱,哪里就有家。”彼时还是机械系学生的退休教授胡奈赛表示,尽管迁校任务繁重,学习生活条件艰苦,但全校师生从没有放松对科学技术和生产实践的研究与探索。

交大最初的校门。西安交通大学供图

钟兆琳教授年过花甲,孤身一人天天吃集体食堂,却第一个到教室给学生上课,并迎难而上建立了全国高校中第一个电机制造实验室。西迁的力学专家朱城,为创办工程力学专业,除了吃饭睡觉,全身心投入到新专业的兴办和发展上,著成堪与国际大师铁木辛柯相媲美的中国版《材料力学》。院士谢友柏,刚来时没有科研基础,没有实验室,他就带领几位年轻教师,从绘制设计图到把实验室建成,他常常几天都不睡觉,困了就把木板铺在实验室地上躺一躺,最终把实验室建成国内外轴承系统动力学领域知名的研究所。

西迁师生员工在艰苦岁月的磨砺中创造了崭新的业绩,没有因为迁校而迟一天开学,没有因为迁校而少开一门课程,也没有因为迁校而耽误原定的教学实验,这被视为奇迹。

京公网安备110105007246

京公网安备110105007246