实习生王子伊

今天,我所在的阿伦特读书会被迫暂停――11个人中,4个抗原两道杠,1个虽然抗原1道杠,但出现干咳、肌肉酸痛的症状,四舍五入倒下50%。我们没法再过一种具身在场的公共生活,却处在一种“休戚与共”的处境之中。

巧的是,阿伦特的博士论文中,恰有对"邻人之爱何以可能"的探索。她所追问的问题,不仅关乎传统神学,而与我们当下的生命经验紧密相连――“人与人如何共同在世?”有人调侃,在病毒来势汹汹的当下,“大家无非是先阳后阳的区别”。

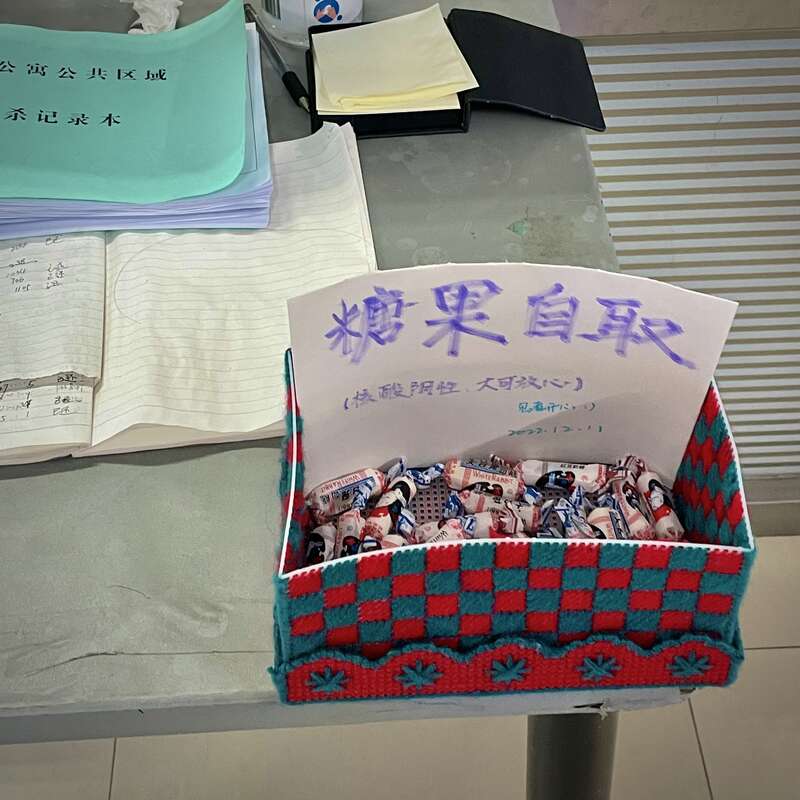

在我身边,陆续有人“中招”。在看似不可抗拒的疾病面前,我见证了邻里、亲友、同学之间的互相关爱。项飙曾提出“附近的消失”这一概念。这些人的行动,却是在“附近”最具体的实践。

楼层宿舍微信群里,一位同学跟大家道歉:“非常抱歉给大家带来麻烦。”她所处的宿舍,3人中已有一人阳性有症状,但由于外面床位已满不能转运,目前在寝室隔离。每次出寝室门,她们都会佩戴好N95,挑没人的时候去洗漱室,万一遇到人会躲开,并在公共空间留下痕迹的地方喷酒精消毒――希望最大限度“做好防护,尽量避免更多的感染”。

还留在学校的同学,大多正处在考研冲刺的关键阶段,她们对主动分享确诊情况的同学表示感谢,祝福“早日康复”。每天,大家在群里交换“情报”:学校的快递是否开门,哪儿还能买到N95口罩,酒精和次氯酸液能否混用,谁有多余的物资可以提供。

在楼里住了快4年,尽管低头不见抬头见,但彼此“互不干扰”的最低限度交往司空见惯,以至于大家距离很近时,也不过共乘电梯时自顾自沉默地滑手机。疾病的浪潮翻涌,却把那些曾经失落的“附近”、淡漠的人际交往带到水面。

这让我第一次不再从抽象的理论文章、而从具体的生命经验中思考:我们能否“科学防疫当好自己健康第一责任人”?进而,在最低限度的彼此承认中,重新学习信任、对话和关爱?我们又能否,以一种温和、理解、包容的方式和他人相处,在失序之中,让互助的力量缓慢而坚定地生长?――毕竟,我们共同的敌人是病毒,而不是邻人。

上周日,学校疫情反复延宕、防疫管理人员严重不足时,有部分同学自发组织了有关“新冠诊疗信息互助”的腾讯文档,希望让留校的同学“对校内的情况有一定的了解, 用比较公开透明的信息,而不是胡乱的猜测来应对恐慌”。

许多同学共享了自己的经历,从“腹泻、发烧、咽痛、干咳、鼻塞、头晕、肌肉酸痛、味觉/嗅觉丧失”等患病症状,到症状出现到消失的阶段性总结和防护技巧。互助文档里,大家也将自己手里贮备的物资,慷慨赠予需要的人。

你给我塞个抗原,我给你送个维生素C含片。一个确诊者手里没有感冒药,另一个人就将药物放到寝室门口桌子或信箱――基于安全考虑,人与人之间的“无接触”已成为常态,但心的距离却变得很近很近。

物理意义上的“附近”看不见了,但能用心感知。

人们还做各种力所能及的小事。有同学不会看水银体温计,就有人主动揽下“拍照帮读刻度”的活儿。有同学吃退烧药没用,感觉“头快烧炸了”,另一个人就在表格后面“出主意”:拿酒精和凉毛巾物理降温,用温水兑酒精全身擦拭辅助散热。

当晚,学校方面也随之响应,学生处将同学们在文档中提到的问题和困难,实时反馈给校医院、心理咨询团队以及各位医生家长志愿者,共渡难关。

这种危机时刻的守望相助,几乎是一种本能。媒介技术则将这种可能变成实践。从“7・20”郑州暴雨、“10・5”山西暴雨,再到上海疫情时期的社区互助,以共享文档为代表的协同书写工具被创造性地用于应急救灾之中。

分秒必争的时期,“互助文档”能有效汇集一手信息,整合民间供需资源,实现公私空间的融通。关键时刻,甚至可以救人一命。遥想当时郑州暴雨突袭,交通通信中断,市民和车辆被困,一位河南籍女生建立的“救命文档”,10天时间里浏览量近650万――多一份信息和传播,就多了一分生的希望。

这些珍贵的尝试,像一个个刻度,标识着人性的温度。面对“遥远的苦难”与“切近的悲伤”,我们没法置身之外、无动于衷。

在这个寒冷的冬天,让人发热的不只有病毒,还有这些小心翼翼的温情。在互助之中,我们不仅在学习、更是在实践如何去爱一个具体的人。更进一步地,这些行动,代表着最小单位的普通人重建日常公共生活的微小努力。

它提醒着我们:冬天终将过去,而在春天到来前,记得相爱,不要彼此遗忘。