在21世纪,居住在一个2188.6万人口规模的超大城市里,如果想满足口腹之欲,有超过21万家餐馆、41种菜系可供选择——如果你已经习惯了这样的生活,可能很难想象“无法出门吃饭”是一种怎样的体验。

人们正在适应这件事。受新冠肺炎疫情影响,自5月初以来,一些餐饮经营单位暂停堂食。对习惯了灯红酒绿的都市人而言,这种感受几乎和人类刚刚“发明”餐馆时的历程一样艰难。

几千年前也有相似的情况:人们可以在出门时带着食物,也能从小摊贩那里买点儿吃的,但没有能够坐下来用餐的地方——餐馆。

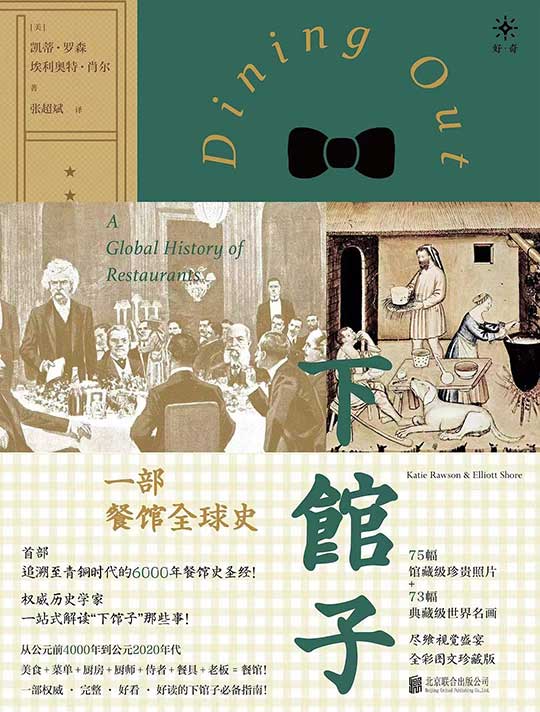

相比食物的历史,餐馆的历史要更短些。美国历史学家凯蒂·罗森和埃利奥特·肖尔认为,在餐馆用餐的所有要素都是后来被发明出来的,包括菜单、服务生和单独用餐的座椅。这两位历史学家细数了近6000年来的餐馆历史,将其记录在了4月出版的新书《下馆子:一部餐馆全球史》中。他们从美食、菜单、厨房、侍者、机器等多角度出发,呈现了一部颇具趣味的外出就餐史。

第一批餐馆和在外吃饭的人

一个餐馆得以建立的社会基础是,人们愿意和“没有血缘关系的人共享食物和水”。

古代的民众并不容易接受这件事。罗森和肖尔发现,他们很少在家以外的地方吃饭。只有在出行(有关工作、宗教、战争、贸易)、谈判(有关商务、外交)和庆祝活动中,人们才会愿意与陌生人在公众场合用餐。

例如,在铜器时代(约公元前3300年),人类在美索不达米亚平原大规模生产陶器,劳动者每天工作的回报就是一个装着食物、上面刻着“吃”字的陶碗,他们不得不在工作之余一起吃饭。尽管这些用餐行为与我们今天所说的“餐馆”概念不同,但也形成了后期餐馆文化的一部分。

《下馆子:一部餐馆全球史》认为,雅典时期的“会饮”更接近于我们今天的餐馆的萌芽。“会饮”意为“一起饮酒”“欢宴”,除了分享食物,它更是一种以饮酒为中心,世俗性、社会性、感官性的活动。

世界上有历史可考的第一批餐馆,出现在中国宋朝。罗森和肖尔将此归功于宋代开封的人口规模与城市贸易:“只有在一个可以容纳商务旅行者的足够大的重商主义经济的十字路口,城市的发展才能保证餐馆文化的完全形成。”

尽管今天的人们对于餐馆就餐的经典想象通常来自法餐:穿着讲究,进入一家西餐厅赴约,服务生会在门口迎接你,带你来到预约的餐桌前,递给你一份详尽的菜单。四周灯光稍暗,安静优雅。你决定点一份奶油意大利面,而你的同伴点了一份牛排,还有一些甜点和酒品。就餐结束后,服务生会根据你们所点的菜品开具一份账单,恭送你们离开。

事实上,这些流程在18世纪60年代首次在巴黎亮相之前,一直是在中国传承并被传播到全球。

透过古文献,我们大约可以看到一家“插四时花,挂名人画”的开封餐馆。此处供应“红丝水晶脍”“石肚羹”“生软羊面”“香糖果子”等琳琅满目的菜品,新到的食客盯着菜单,不知该如何点菜,面露窘迫。训练有素的店小二们唱念着顾客的菜单,叠拿着十几个碗穿梭在后厨前堂之间。食物被盛在精美的瓷器漆器里端上来,小曲入耳,灯火蒸腾。

餐馆作为“提供饱腹之物的文化机构”

在餐馆吃饭,不仅仅是填饱肚子这么简单。

德国社会学家齐美尔认为,人们其实并不能共享食物——毕竟一个人吃过的那部分,另一个人不能再吃。一起用餐,实际上是在分享一种经历,包括同样的空间、同样的习惯等等。

在这本书里,罗森和肖尔将餐馆视为一个“提供饱腹之物的文化机构”,一个“展现艺术和自动化程度的地方”。它强调可见性和景观性,有着特定的环境、固定的流程、专业的人员,还需注意种种琐碎的用餐礼仪。

在18世纪末至19世纪初的巴黎,观看和被观看是餐馆用餐的核心。人们可以自由地审视周围的世界,并注意自己的形象。这给没有过公开用餐经验的顾客带来压力,如美国旅行家卡罗琳·柯克兰所写:“在餐馆就餐对于来巴黎旅行的女性是一件新奇的事……这确实需要一些练习,才不至于在用餐过程中偷偷地东张西望,看是否有人在看你。”

18世纪末至19世纪初,人们格外崇尚技术和自动化,对创新的热切追求推动了许多餐馆的出现和繁荣。从美味酱汁的开发到菜单的印刷,再到煤气照明的使用,城市环境和室内装饰越来越光彩靓丽,外出就餐也随之成为一种享受的娱乐行为。随着晚餐约会成为一种流行的休闲活动,餐馆也开始延长营业时间。

伴随着餐馆出现的,还有美食评论文章和其他关于厨师、食物和就餐的书籍。法国美食家格里莫·德·拉雷尼耶被誉为“美食新闻写作的缔造者”,他提出了“构成一家伟大餐馆的标准”:必须能够满足人们的幻想和欲望。

他帮助树立起了法国餐馆的文化标志,即“餐馆是一个与众不同且有自己规则的地方,在这里,看菜单、点正确的食物和酒,会发展成一种有品位的行为,需付出努力才能表现良好。”正如美国学者安德鲁·P.黑利所说,优雅进餐是“阶级成员身份的公开声明”。

直到法国餐馆“出口”至全球,这种礼仪和品味的规范始终如影随形。在19世纪的欧洲和美国,法国餐馆几乎一直保持着文化主导地位。

让穷人和女性拥有外出就餐的权利

19世纪的欧美餐馆,并不是所有人都有资格进出。

外出就餐是一种权利,一开始只有上层阶级才能享用。直到这些精英名流及其生活习惯被媒体广泛报道,逐渐推动了一场将餐馆作为按需休闲场所的社会运动,服务于中产阶级的餐馆开始出现。到了19世纪中叶,穷人也可以在餐馆用餐。

披萨最早作为意大利穷人的食物,因为餐馆的出现,从街头小吃变成了人们坐下来食用的菜品,又逐渐成为一种全球美食。罗森和肖尔认为,从历史和全球角度来看,坐下来用餐是种特权。

对女性而言也是如此。在19世纪初的欧美国家,很少见到女性顾客出入餐馆——女性外出就餐会被视为不检点。1907年的《纽约时报》还曾报道过一名女性被禁止进入餐馆时与服务生的冲突事件。这位女士后来将餐馆告上了法庭,然而她在法庭上遭到了嘲笑,证词一律被驳回。法院表示,餐馆可以继续要求女性入内时须由男性陪同,但也须为女性提供用餐区域。

20世纪初,美国和欧洲的中产阶级女性才逐渐成为核心顾客群,外出就餐的面貌发生改变。以女性为中心的餐饮机构在城市中出现了,女性老板的数量也在增加。

茶室、冰激凌店和小吃店里几乎坐满了女性,当时一本畅销杂志如此描述:“当午餐时间到来,女士们蜂拥而入。对于一个漫步走进这些餐馆的男性来说,他会认为自己是一个入侵者。”

餐馆的面貌也因此发生变化。以往餐馆常使用深色木材、丝绒和深沉的装饰风格。但在以女性为中心的空间,装饰设计多倾向于轻盈:明亮的光线、透明的织物、淡色的花卉图案等等。

外出就餐逐渐在各种情境和社会角色中得以实现,社会各阶层的人都会把外出就餐当作社交、处理事务和娱乐的方式。小酒馆、咖啡馆、冰激凌店、披萨店等等类别丰富的餐馆,已经超越了法国餐馆的理想模式,但“同时仍保留着它作为一种令人向往的模式而存在”。

到了今天,在家吃饭也成为外出就餐的一种延伸。点外卖,或是从超市里购买已经包装好或加工好的食物,几乎已经成为疫情期间的“外出就餐”新常态。

“或许作者未曾预见,当这本书的中文版面世时,餐馆行业会因一场橫扫全球的疫情而遭受重创,每个人的生活也随之发生根本的变化。”本书译者张超斌如是说。

不过,在漫长的餐馆发展史中,这大约只是一个短暂的中断。等到生活秩序恢复正常,人们又会涌入餐馆。以一如既往的热情,继续创造未来外出就餐的无限可能。