这是在说鳗鱼还是在说我?

---------------

关于鳗鱼,我们总是所知甚少。

公元前4世纪,亚里士多德曾花费大量时间进行解剖和观察,最终得出结论:鳗鱼没有性别,它是“无中生有”地从淤泥中诞生的。

意大利医学家、生物学家弗朗切斯科·雷迪在人类历史上最先用生物实验证明了腐肉不会自行生蛆,是苍蝇产卵导致的,并由此质疑了关于生命起源的“自然发生说”,提出“所有的活物都是由卵子变成的”。但他一直未能找到鳗鱼的卵子,也无法回答关于鳗鱼如何繁殖的问题。

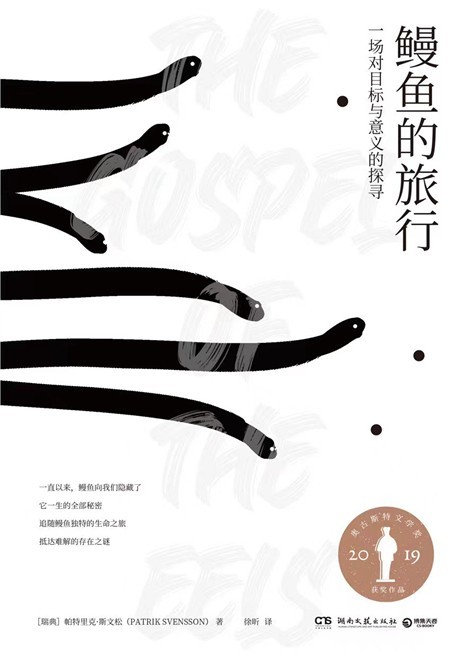

弗洛伊德20岁刚刚踏上生物学研究道路时,曾花了一整年的时间,把自己关在实验室,解剖了400多条鳗鱼,想要找到它的睾丸,了解它的繁殖方式,最终却不得不沮丧地承认:“我折磨着自己和鳗鱼,结果却是徒劳。”他后来离开了纯自然科学领域,转而投入更为复杂和无法量化的精神分析。“他想了解一种鱼类的性行为,却充其量只是在人类自身的性行为方面有所发现。”《鳗鱼的旅行》一书的作者、瑞典作家帕特里克·斯文松不无调侃地写道。

在很多人看来,帕特里克·斯文松这本《鳗鱼的旅行》奇特而无法定义。它分明是在科普鳗鱼在科学史中留下的种种谜团,却又处处蕴含隐喻和哲思。“透过镜片,他看到的不再只是一条鳗鱼,他还看到了自己。”“这是在说弗洛伊德还是在说我?”人们一时恍神。正如看到本书的副标题:“一场对目标与意义的探寻”“这是在说鳗鱼还是在说我?”

《鳗鱼的旅行》一书的主角——欧洲鳗鱼一生要蜕变3次。它出生在大西洋马尾藻海海域,受精卵发育为柳叶状幼体后立刻跟随北大西洋暖流奔向几千公里外的欧洲海岸。这一程耗时3年,抵达时,鳗鱼已完成第一次蜕变,长成了不过六七厘米长的“玻璃鳗”。之后,它游入欧洲内陆各条江河溪流,在那里完成第二次蜕变,长成强壮的黄鳗,在半径不过几百米的范围内独自栖居几十年。直到突然有一天,生物钟敲响,如同接到使命召唤,鳗鱼开始启动一生中最后一次也是最重要的一次蜕变:生殖器官发育、消化器官消失。从此,它不吃不喝、日夜兼程,一路奔回几千公里外的出生地,繁殖、产卵、死去。不久,新出生的小鳗鱼就会再次踏上奔赴欧洲海岸的旅程。

时至今日,上述所谓“鳗鱼的生命之旅”仍只是人类的猜测。也就是说,直到今天,依然没有人见到过鳗鱼繁殖,知道鳗鱼繁殖的确切地点,没有人了解有多少鳗鱼能完成及是怎样完成那场漫长的回乡之旅的,更没有人知道这一切都因何发生。就像20世纪初在马尾藻海捕捉到幼体鳗鱼的丹麦海洋生物学家约翰内斯·彼得森。他本是丹麦上层资产阶级,拥有世俗意义上的财富、地位和幸福。没有人知道他为什么舍下新婚半年的妻子踏上追踪鳗鱼的人生之旅,忍耐着艰苦的条件、颠簸的航行,甚至危险的战争,在海上一待就是20年。“对于一条鳗鱼,我们到底能知道多少?对于一个人呢?这两个问题有时候是同一个问题。”帕特里克·斯文松写道。

如果不启程,鳗鱼永不变身。野生鳗鱼寿命很长,它们通常会在15至30岁间的某个瞬间突然决定要进行繁殖,然后变身踏上回乡之旅。

瑞典的布兰特维克有条鳗鱼,在1859年被人抓住养在井里,井口还压上厚厚的一块石板。直到2009年,瑞典电视台前去探访才被放出。150年的时间里,它始终保持被抓时的大小,终生没能经历最后的蜕变。

20世纪80年代,科学家在爱尔兰进行过一项研究。人们抓来大量性成熟的鳗鱼,发现其中最年轻的只有8岁,最老的足有57岁,但它们都处在同样的发展阶段。布兰特维克鳗鱼同代的伙伴早已踏上返乡之旅,或是在途中葬身天敌腹中,或是艰难抵达故乡,然后繁殖、死去。而它被困在黑暗的井底,是字面意义上的“至死仍是少年”。

“世界是一个荒谬的地方,充满了矛盾和存在的困惑。但只有拥有目标的人才可能找到意义。”帕特里克·斯文松写道,也正因此,“我们必须想象,鳗鱼是幸运的。”幸运地找到生命意义的鳗鱼,“不仅各自能力不同,抵达目的地的手段和方法也不同,没有一条鳗鱼的旅途跟其他鳗鱼完全一样。”而独自存在于这个世界、独自探寻目标与意义、独自探索一条自己的路,这正是人类所有经验中最终极、最普遍的经验。

想到没有找到目标与意义的人生,也如布兰特维克鳗鱼,“仿佛一辈子都生活在一口黑暗的井中,对于自己到底是谁一无所知,然后突然有一天,一切都晚了”,不免令人怅然乃至心生恐惧。然而如果没能觉醒呢?如果没能蜕变呢?如果因为种种原因没能踏上追寻目标与意义的旅程呢?

合上书,我不敢再想。原来关于鳗鱼、关于人生,我依然所知甚少。

李悦 来源:中国青年报