中青报·中青网记者 胡宁

秦川的猴子发烧了没有?

“2003年非典疫情期间,科研攻关团队上上下下都在焦急等待着这个问题的答案。”中国医学科学院医学实验动物研究所副所长刘江宁研究员回忆。

秦川是中国医学科学院医学实验动物研究所所长,也是国家部署的科研攻关五大主攻方向之一“动物模型”方向的攻关负责人。在她的研究领域,这不是一只普通的猴子,而是标准化的“动物模型”。

在遏制传染病千钧一发的时刻,用于研究的猴子是不是像人一样感染了、发烧了,意味着动物模型的成败。这决定着后续感染机制、传播途径的研究,以及疫苗和药物研发等能否按正规程序进行——必须要经过严格系统的动物实验之后,拿到该数据才能获批进临床,这是疫苗和药物研发的一个铁律。

距离非典17年后,新冠肺炎疫情暴发,再次将动物模型研究工作推到了大众面前。

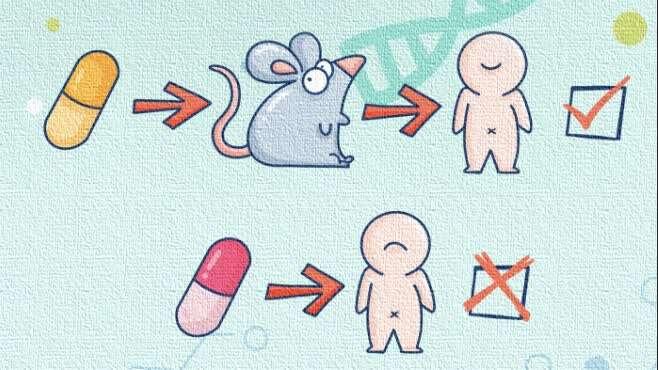

“简单地说,动物模型就是让动物得上人的病。”刘江宁说。

通过让动物得上新冠,研究所完成了诸多“全球第一”:全球第一个科学证实了新冠病毒受体和致病病原体,揭示了病理特征,在国际上率先构建了动物模型;全球第一个解决了新冠疫苗研发的“卡脖子”技术瓶颈,使中国成为第一个可以按照科学程序研发新冠疫苗的国家;评价了国家部署的80%疫苗,第一时间将该技术和标准提供给世界卫生组织,被各国科学家和欧美疫苗研发机构采用;国内外第一个上市的疫苗都在这里完成评价工作......

为此,这两年连除夕他们都在研究所度过。为了给疫苗和药物研发做好关键性的支撑工作,他们始终与病毒及其变异赛跑着。

“这是一片没有硝烟的战场,出现任何失误都是贻误战机。”刘江宁说。

对新冠的认知,不是仅靠观察得来的

2020年2月28日,WHO组织了一场由多国科学家参与的动物模型专班的会议。刘江宁记得很清楚,那一天,是他们的新冠小鼠和恒河猴模型被科技部认定为全世界最早后的10天。

那场会议汇集了美国、荷兰、法国、英国等国家有名的传染病研究专家。有人提出,要用猴子或金黄地鼠建立动物模型。还有人讲到,他们要从液氮中复苏SARS期间做出来的小鼠模型。

当时,国外专家的大多数分享还停留在实验设计阶段。请示有关部门后,秦川教授分享了她们的实验结果。感染动物模型之后,新冠病毒在体内是怎么复制的,哪些部位有病毒,免疫规律如何,什么时候产生抗体,最重要的是第一次向世全世界展示感染了新冠肺炎的肺,它的病理是什么样的,秦川都在报告中一一讲述。

当时的场景刘江宁用“特别震撼”来形容。他还记得,秦川教授讲完之后,与会专家沉默了大概3秒钟,有人称赞这是“不可思议的成果”。“因为他们还在想这件事,结果我们就已经做完了,我们也把方法提供给世卫组织。”刘江宁说,“后来各国完成的动物模型也基本与我们的相似。”

动物模型是国家部署的科研攻关五大主攻方向之一。中国医学科学院医学实验动物研究所是主持单位。他们是目前为止国内唯一一家长期专门做人类疾病的动物模型研究,为医学和药学发展提供幕后科技支撑的机构。

正式立项是在2020年1月19日。此前,他们早早地启动了P3实验室。动物模型是一项基础性研究,传播途径研究、致病力研究、致病机制研究、免疫研究、药物评价、疫苗评价等方向都需要它。

在我国,动物模型研究的历史大致可以追溯到上世纪80年代。2003年的非典,是检验学科发展的一次重大契机。选择哪种动物,是首先要解决的问题。当时,秦川带领团队尝试了多种实验动物。最终,人ACE2转基因小鼠和猴子应运而生。

ACE2又名血管紧张素转化酶2,是SARS病毒入侵人细胞的受体。鉴于SARS病毒与新冠病毒的相似性,基于一系列科学分析,研究团队推断,它也可能是新冠病毒的受体。而当时,研究所保存着17年前培育完成的活的人ACE2转基因小鼠。

事实证明的确如他们所推断的那样。2020年1月下旬,从拿到新冠病毒到成功完成新冠动物模型,用全世界最快的速度,秦川团队就完成了新冠动物模型:人Ace2小鼠和恒河猴。

这项工作至关重要。我们今天所熟知的关于新冠的认知并不是从天而降的。比如确定新冠肺炎的传播途径时,科学家要让若干组小鼠身处有孔的隔板两侧,看看是不是真的有“飞沫传播”。

“现在大家在网上说的新冠肺炎能通过密切接触和空气传播,眼结膜可以传播,粪口不能传播,但粪便里有病毒,高浓度的气溶胶可以传播等等,这些字眼都是我们写到诊疗方案里面去的。”刘江宁说。

要证明是新冠病毒是引发肺炎的主要病原,也不能仅靠临床的观察。科学确定病原的最后一步,就是要在人ACE2转基因小鼠身上进行单因素实验,看看感染的小鼠是否可以重现新冠肺炎病人感染后的大部分临床症状,然后从感染小鼠体内重新分离到活的病毒和病毒特异的抗体。

疫苗和药物的安全性和有效性也要经过动物模型的检测,以避免直接用于人身上产生不良后果。在实验中,科学家们还要分别在第1、3、5、7天分别分析病毒学、免疫学和病理学指标,从而动态再现病毒感染复制、体内分布、排毒、病理发生、免疫发生的过程。这些,正是动物模型的优势所在。

找到病变最严重的时间点之后,评价疫苗和药物都将以那个时间点的作用效果作为参考指标。“在疾病最严重的时候,如果病毒被抑制了,病理损伤也被缓解了,那就证明疫苗有效。”刘江宁介绍说。

没有基础研究,应对传染病容易走弯路

动物不是人,这个看起来显而易见的判断却昭示着实验动物学科诞生以来一直要面临的难题。

“医学领域最大的问题是研究工具和应用对象不一致,”刘江宁说,“动物是迄今为止最理想的可以代替人类做医学研究的工具。”

因此,有人将动物模型称作是“活的天平”,是药物和疫苗研发的试金石。

临床试验难做,是因为人与人的个体差异很大。动物模型要避免这个问题,就需要实验动物标准化。刘江宁介绍,全国实验动物标准化技术委员会秘书处就在中国医学科学院医学实验动物研究所。

为了保证质量,实验动物的微生物、遗传、环境、营养饲料标准是强制性的,不执行就无法获得从事这个行业的许可证。实验人员的技术也要标准化,仪器及其操作都不能随意。实验动物还涉及生物安全,动物的福利和伦理也被国际上提到了学术道德的高度。怎么照顾这些动物,保证实验人员和动物双方的基本权益,都是这套标准规定的内容。

2005年至今,这套标准已经建立了181项,其中83项是国家标准。

即便做到以上全部,让动物得上人的病还是不容易。病原感染存在天然的物种屏障。比如新冠,自然状态下的小鼠不会感染,但是有了ACE2蛋白受体的小鼠会。

非典疫情对中国动物模型领域的发展是一次检验,也是一次机会。在被频繁询问“猴子发烧了没有”之后的17年间,研究所培育了366个品种品系的病原敏感动物。

“这些动物对病原的敏感谱已经覆盖了我们从非典到现在近20年来,我们国家发生的高致病病原体和国外对我们国家有威胁的高致病病原体。”刘江宁说。其中包括埃博拉、新中东呼吸综合征等没有传过来但是具有一定威胁的病原体。

这是一种战略储备。刘江宁解释说:“基础研究还是很重要的,长期扎实的基础研究才能在关键时刻节省时间。尤其对传染病而言,时间就是生命,没有基础研究,传染病来了只能走弯路。”

2020年,研究所新成立了国家人类疾病动物模型资源库。“过去,用小鼠(做研究的)不做猪,用猪的不做小鼠,”刘江宁介绍,“但是我们要以人的疾病为中心,每种动物都去跟人比,看看哪个动物能够模拟人的疾病的哪一点,就去使用它。”

选择动物,从来都不是一件容易的事情。“很多人会觉得都用猴子呗,按照进化上比较相近。实际上不是这样的。”刘江宁举了皮肤病的例子:“研究皮肤病,猪和小鼠从进化上来说,应该选猪。但是小鼠黑白交配生下灰色小鼠,黑猪白猪交配生出花猪。而黑人和白人结合孩子的肤色是介于二者之间的,说明单纯从进化上选择动物解决不了医学问题。”

在此基础上,不囿于研究工具的限制,能让动物模型发挥更大的效用。刘江宁介绍,这种“比较医学”的理念指导下,研究一种疾病可能会使用上百种动物模型。“比如糖尿病,1型糖尿病的根源是胰腺出了毛病,我们要看哪种动物的胰腺和人的特点更接近。2型糖尿病是胰岛素耐受或者胰岛素抵抗,我们再看用哪种动物跟他最相近。”这被称作是“动物模型的精准化”。

他们评价了许多“全世界第一个”,办公桌上还摆着速效救心丸

研究所一层的一间看似普通的会议室,门上被贴上了“新冠科技攻关临时指挥部”几个字。屋子正中摆着一张长条会议桌。过去一年多,几乎所有大事件的报告、每天的信息汇总,都发生在这张桌子旁。

这张桌子上摆着的物件诉说着过去一年多研究者经历的日子。核桃、小饼干和一些文件材料码成一排放在桌子中央。还有消炎药和不止一瓶速效救心丸,当研究任务极端紧迫和不容有失时,有人需要这个小药粒儿帮助克服高强度工作带来的心脏不适。

从2020年1月底至今,除了出差,刘江宁没有一天不到研究所。每天晚上十点前从没下过班。述职时,除了常态化的项目仍在正常进行之外,与新冠相关的研究和实验也在迅速推进着。

“把一年当成两年过。”刘江宁笑笑说。

过去一年,因为长期吃盒饭少运动,体格偏瘦的他得上了中度脂肪肝。所里的年轻人有时候做了很长时间实验刚来到会议室报结果,就因为新的指令扶着墙又赶回了实验室。尤其在传染病面前,他们将之视为一场与新冠病毒的“战斗”。所长秦川曾经因为结石的疼痛汗水湿透毛衣仍把实验坚持做完。这一次,有关新冠的实验中,她再次第一个走进实验室,给同事展示实验流程。

实验操作对人员的技术操作要求很高。比如给小鼠注射药物时,他们要穿着防护服,戴着特别的手套,在P3实验室里,对着小鼠像针一样细的尾巴一针直接扎到静脉里。

不仅如此,由于动物对新冠病毒并不易感,P3实验室里的病毒是高度浓缩的病毒。最危险的过程是解剖,解剖的时候动物肺里含有高量的病毒。冒着暴露和感染的风险,每一个操作都要符合规范,万分小心。由于感染了病毒,动物容易烦躁,此时它们可能出现的抓咬行为也需要研究人员谨慎应对。

不过,刘江宁和同事们经过了专业的培训,可以有效避免感染风险。他们主要担心的不是自己的安全。“我们担心的首先是动物模型能不能做出来,做出来的可靠不可靠?然后最后证明它可靠。评价疫苗时,我们到底用什么标准来说明这个疫苗有没有效果?我们的标准能不能经得住历史的考验?我们动物模型上有效的疫苗到了临床上是否还有效?动物模型上无效的疫苗是不是冤枉人家了?有没有错杀,有没有放过?这两个都是对疫情来说都是不可饶恕的罪过。”

直到国内外给出的反馈证明,动物实验的结果与临床试验结果高度吻合。这份担心才渐渐被放下。

研究人员的付出最终取得了成效。仅就疫苗来说,国家部署的80%的疫苗、全球第一个进入临床实验的疫苗、第一个紧急使用的疫苗、第一个上市的疫苗都在这里评价。目前国际上批准上市的四个疫苗,有三个在这里评价。当前全球进入三期临床试验的疫苗,有1/3在这里完成评价。

新冠病毒突变,给研究者提出了新的挑战。“病毒突变之后与之前相比,它的毒力是否增加了,传播力是否增强了,这是大家最关心的两个问题。现在的疫苗和药物有没有效果,是我们第三个要回答的问题。”

如此重要的动物模型,想取得成效绝非一夕之功。此次中国的动物模型在应急科研及时发挥关键作用,也仰赖此前的积累。

最近,美国研发新冠疫苗实验猴紧缺引发了讨论。实验动物作为一种战略资源,再次吸引了人们的目光。

刘江宁认为,在医学实验动物资源这种战略保障领域,我国应建立国家中心,长期稳定地支持资源建设和创新。

传染病面前容不得侥幸。“宁可备而不用,不可用而无备。”刘江宁说。只有如此,当传染病对人类发动突然袭击时,科学才能第一时间成为守护人民群众生命安全的最强战力。

(制图:程璨)

京公网安备 11010102004843号

京公网安备 11010102004843号