一场明星之间的风波,再次撕开了“代孕”这个游走在灰色地带、却又在全球隐秘运转的庞大行业的面纱。

在海外代孕中介机构精英宝贝创始人庄先生的眼里,对于不同人群代孕行业就是“天”与“地”的差别——一方面,它能满足那些没有生育能力、却又想要小孩的人的需求,但另一方面,它又因医学伦理饱受争议,也因医疗事件的特殊性可能引发各种各样的问题。

《每日经济新闻》记者在采访中了解到,代孕这个灰色地带可能仍聚集着超过500家中介机构,把有需求的客户送到海外,或者转到国内地下市场。

2020年受新冠疫情影响后的海外代孕,几乎已经中断,当社会的关注度再次因明星而向代孕行业涌来,庄先生也不知道,监管部门是否会“拉上口子”,把这个行业的大门完全堵上。另一国内代孕机构负责人吕进峰也认为,“本来这几年代孕走向,大家还比较体谅这个客观存在的需求。”他对记者连连叹气。

需要明确的是,代孕行为在我国被明确禁止。中央政法委长安剑在评论郑爽风波时表示,“作为中国公民,因为代孕在中国被禁止,就钻法律空子就跑去美国,这绝不是遵纪守法。”

“代孕母亲就是我孩子的‘妈妈’”

“后悔,后悔没早点生”,提到是否后悔选择代孕生子时,已经移居加拿大十年的黄明昊(化名)说。

2011年,为了与男友建立获法律认可的婚姻关系,黄明昊选择与男友移居到自己曾求学的加拿大。“其实当时移民除了想获得法律婚姻关系外,想要一个自己的宝宝也是原因之一”,黄明昊表示,“当时我们想过各种拥有一个孩子的途径,但我们都不想通过欺骗女性或形婚骗婚的形式孕育后代,我们也了解过收养程序,而我们这种情况在国内并不符合收养的要求。因此综合考虑之后,我们选择先移民,先建立合法的婚姻关系再去想下一步”。

家庭条件优渥、父母知晓并支持自己的情感关系,为黄明昊通过代孕生子提供了天然的支持。2015年,当时还在国内的黄明昊母亲给他发来了一个代孕机构的网站链接。

之后,黄明昊开始了寻找代孕中介的过程。“本来加拿大是我们的首选,但当时加拿大只允许慈善代孕,商业代孕却是不合法的。允许商业代孕的国家包括乌克兰、俄罗斯、还有美国的一些州,综合考虑之后我们就近选了美国”。

即使在代孕合法的美国部分地区,寻找一家合适且满意的代孕中介也不是那么容易。“我们遇到过个体中介,就夫妻之间可能有一个人是医师,另一个人帮你寻找卵子和代孕母亲,我们去看发现连一个像样的手术室或者操作室都没有,这种安全都不能保障的地方我们首先就放弃了”,黄明昊说。

在经过近半年的物色和实地考察后,黄明昊最终选择了一家在美国、乌克兰以及泰国等地都开展业务的中介机构。在缴纳了十万元人民币定金后,黄明昊接下来需要选择卵子的提供者和孕育者,也就是俗称的代孕妈妈。“不同地方、人种的卵子价格是不一样的,比如来自欧美发达国家的白人卵子往往价格更高。此外,卵子提供者的外形、身体状况、学历水平都会影响卵子的价格”。黄明昊补充道。

黄明昊坦言,在最初寻找代孕时,他确实有过犹豫,“因为我在浏览国内网站时,确实看到很多对代孕不好的评价,比如物化女性、涉嫌器官买卖、把子宫当作商品之类的。虽然我是‘同志’,但我也不希望个人的一些选择或做法导致女性生存环境的恶化”。“另一方面,确实有包括我在内的一部分人,因为各种客观因素确实没有办法孕育自己的孩子,比如同性关系、高龄失独家庭、身体原因无法受孕等等,我们这部分人同样希望实现自己的生育权。因此,在确定合法且会对代孕母亲提供相应补偿的前提下,我最终还是选择了代孕。”

这之后,黄明昊通过简历和体检报告等材料“隔空”筛选,最终选择了一位来自格鲁吉亚的25岁女性作为自己孩子的“母亲”。经过取卵、授精、移植等环节,这位代孕妈妈怀上了黄明昊的孩子。在这个阶段中,中介提出可以通过PGD(胚胎植入前遗传学诊断)环节筛查宝宝的性别,但黄明昊选择不进行性别筛选。

在对方的孕育过程中,黄明昊只能通过与中介的邮件往来了解她的身体状况。2017年2月,一个金发的混血宝宝顺利出生。“中介给我发消息的一瞬间,我马上就定了去美国的机票,在孩子出生的第三天,我在医院的保温箱里见到了他。我从来没有想过,自己也能拥有一个健康、漂亮,关键是完完全全属于我的孩子”。而为了收获这一刻的喜悦,黄明昊前后一共支付了人民币约60万元。

在采访中,黄明昊透露了一个细节,“其实中介是不允许客户与代孕母亲私下联系的。但我去医院看宝宝的时候,偷偷留下了孩子‘妈妈’的联系方式,这几年我们一直都保持联系,我也会时不时把孩子的照片、视频发给她看。对孩子来说,我想她就是孩子的外国‘妈妈’” 。至于这个举动,是不是出于寻找代孕母亲的愧疚、纠结或其他情感,黄明昊没有回答。

包成功起步价近百万,中介或赚走多半利润

在国内不少代孕中介机构的网站上,黄明昊属于“同性求子”的客户,而有公司已经靠这一业务寻求上市。国内垂直社交平台Blued的母公司“蓝城兄弟”上市时,曾对外披露了一些其代孕业务的数据。

2017年,蓝城兄弟启动了家庭计划业务“蓝色宝贝”(family planning services,或称计划生育服务)。到2019年,这一业务收入约921万元,占总收入的1.2%,但2020年第一季度收入就达到了413万元,约占总收入的2%。

事实上,蓝城兄弟并不仅仅通过蓝色宝贝提供辅助生殖服务,它还在2018年花费2060万元收购了中介机构“梦美生命”8.15%的股份,目的是“以拓展自身的家庭计划业务”。

蓝色宝贝在其官方网站表示,其向生殖障碍者、单身主义者、同性恋群体、HIV感染者以及其他“特定需求者”提供包括基因筛查、冻精冻卵、试管婴儿内在的海外辅助生殖方案,帮助这些群体获得下一代。

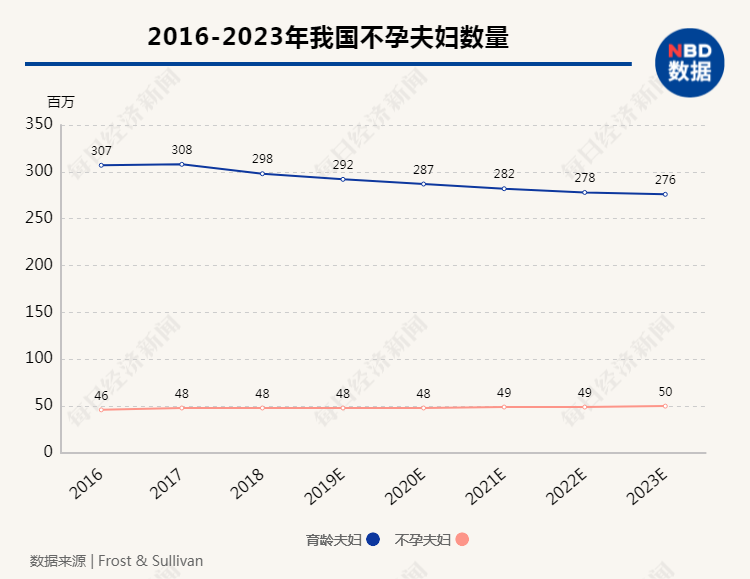

而生理疾病所导致的不孕不育人群,则是国内海外代孕中介机构的主要客户。中国人口协会2012年发布的调查结果显示,中国不孕不育患者已超过4000万,占育龄人口的12.5%,而20多年前仅为3%。中国精子库公布的数据称,需辅助生殖助孕的育龄妇女有300万左右。出国代孕,成为这部分人群孕育后代的方式之一,有数据显示,中国出国代孕的客户从2014年开始翻了两三倍,很多是生二胎。

国内某代孕网创始人吕进峰,是少有的常以代孕机构负责人这一身份接受媒体采访的代孕行业内颇为激进的人士。在他创办的代孕网首页上,不同种类的供卵及代孕中介服务被明码标价15万至125万元不等。

吕进峰告诉《每日经济新闻》记者,他已经看过了郑爽的新闻,“我觉得她(对行业)带来了许多负面的影响,给人的感觉就是有钱但自己不想生的,随便代孕个孩子想要就要,想不要就不要了。”与此同时,吕进峰介绍,对于客户的挑选他形成了一套自己的标准,即客户必须是合法夫妻,“大部分是不孕不育的,还有很大一部分是高龄失独家庭,像郑爽这样纯粹因为有钱但不想自己生孩子的,只占到总比例的0.1%。”

“这就是个灰色地带,但可能这次这个事情会导致一刀切。”庄先生说,这些年他们主要是通过网站宣传和线下由医院医生介绍来获客,代孕行业一直都有争议,但现在有这方面需求的人越来越多。

2007年,庄先生创立代孕机构,现在一年大约能成功的有近200例代孕宝宝。但他每年接待的客户人数远大于这个数,难治型不孕不育者是代孕的主要需求群体。而在行业里,目前可能有超过500家这样的中介机构,很多机构一年成功的案例不到10个。

那么,既然是在灰色地带,为何又有如此多的机构愿意冒险?

庄先生说,他们会对每一位客户的身体进行评估,通常年龄偏大或身体条件不合适的就不建议接受代孕服务。但因为入行门槛低、利润可观,最近几年加入代孕的机构越来越多,中介机构需要做的就是找到海外医疗机构、愿意代孕的妇女、为国内客户翻译病历,一般客户需要到医院两次,这个阶段提供当地陪同和食宿安排。

而据业内人士此前透露,每做一单业务,利润空间在30%-60%。《每日经济新闻》记者了解到,在部分国家代孕妈妈和医疗平台诊疗的费用在5万美元以下,对应到国内超过50万元、甚至高达百万的报价,中介机构的利润的确诱人。

《每日经济新闻》记者也了解到,代孕服务的风险和不确定性高,支付的费用也不菲。以国内一家排名靠前的网站为例,介绍医疗不包成功套餐收费15万元、包成功25万元(介绍套餐为客户有自己的代孕妈妈),零风险套餐的起步价达到75万元,包成功零风险的价格在75万-125万元之间。还有些网站则在这些常规套餐基础上增加了包性别、双胞胎包成功等套餐,对应的价格也会更高。

关于网站上明码标价上至百万元的费用,吕进峰表示他并不觉得属于暴利,“我们的成本也不低,这不仅是医疗成本,最大的成本就是风险成本。这个行业发展了这么多年了,怎么可能还存在什么暴利?”

庄先生也对记者谈到,“现在行业里做这块的越来越多,利润就没以前高了,以前还是可以”。

代孕放开与否?法学界争议长达20年

事实上,对于代孕是全面禁止,还是有条件地开放代孕技术应用,国内法学界人士对此已经有长达20余年争议。

《每日经济新闻》记者注意到,部分反对开放代孕人士依据原卫生部2001年8月1日实施的《人类辅助生殖技术管理办法》和2006年2月7日实施的《卫生部人类辅助生殖技术与人类精子库校验实施细则》两项部门规章,认为“医疗机构和医务人员不得实施任何形式的代孕技术”以及“严禁任何形式的商业化赠卵和供卵行为”。而部分支持者则认为,在不孕不育率上升以及人口老龄化等大背景下,代孕有其客观的现实需要,立法应当顺应这种需求和趋势。

值得注意的是,2015年12月27日,在全国人大常委会审议通过的《中华人民共和国人口与计划生育法》修正案中,原草案拟新增“禁止买卖精子、卵子、受精卵和胚胎;禁止以任何形式实施代孕”的条款曾引发社会热议,却没有获得最终通过。

但这并不意味着我国在法律层面上放开代孕。原国家卫生计生委时任法制司司长张春生曾在相关新闻发布会就这一问题做出解释。

张春生介绍,草案中增加上述内容“主要是因为目前在代孕以及买卖精子、卵子这些方面,虽然有两部部门规章,一是人类辅助生殖技术管理办法,二是人类精子库管理办法,但是毕竟考虑到部门的规章位阶比较低,在非法的这些交易活动当中,相关人能够获取很多暴利,老百姓在这些方面不是非常了解。”

“表决以后,这部法律当中没有涉及关于代孕的相关条款,但是我们会继续会同相关部门继续加强对这个领域的管理,予以规范,严禁医疗机构和医务人员实施任何形式的代孕技术,严禁买卖精子、卵子、受精卵和胚胎。” 张春生说。

中国政法大学教授、刑法学研究所所长罗翔,曾在自己的授课内容中就代孕问题表明担忧,“大家千万不要认为你的身体属于你,如果你的身体真的属于你,一定会导致强者对弱者的剥削和欺凌。”但他同时也说明,组织代孕并不构成组织出卖人体器官罪,因为本质上孕妈是出租子宫而不是出卖,且现行法律没有具体条款禁止该行为。

但如果将目光放至海外,美国、英国等国家当前并非完全禁止代孕。以英国为例,该国只禁止商业性和营利性代孕,开放非商业性代孕,同时对非商业性代孕规定了一系列严格的限制。美国则是各州有权选择承认或禁止代孕。

吕进峰给自己贴的标签是“代孕之父”,他自述从2004年创办代孕机构至今,累计帮助客户诞生超过2万名婴儿。但是已有不少媒体对他运营的代孕机构进行暗访,也引起过相关部门的监管。

吕进峰对此不以为意,甚至将这些媒体的舆论监督稿件也一并贴在自己的网站当作宣传,在他看来,自己不存在欺诈行为。

值得注意的是,代孕各方也只能靠签订的一份协议来作为彼此的保障,也在实际运作中面临各种纠纷。常见的纠纷包括,流程操作了一半,客户放弃代孕;客户因为代孕失败,要求退钱乃至赔款;代孕妈妈为了赚取定金而故意实施流产,或为了索要更高的酬金而以流产要挟。

与此同时,诸如代孕妈妈早产甚至难产抢救的风险,以及婴儿早产后续护理成本陡升的问题,甚至客户屡次不成功想要退钱,吕进峰表示自己全都遇到过。在他看来,上述问题可以通过提前协商签订合约来明确各方风险,“要看代孕机构愿不愿意去承担这些风险。我签协议不是规避风险,是来承担风险,要杜绝无良客户。”

但相比机构面临的风险,代孕妈妈则是直接将子宫进行“出租”并面临胎儿生育带来的,包括生命安全在内的全部健康风险。吕进峰也坦言,高额的回报正是当前代孕妈妈们选择冒险的原因。

中央政法委长安剑在1月19日晚间发文评论郑爽风波时表示“要知道,在我国代孕行为是被明确禁止的。把女性的子宫当作生育工具,把新生的生命当作商品买卖,甚至可以随意丢弃,这条隐秘的黑色产业链打着法律的擦边球,不止损害女性健康、物化剥削女性,更是践踏公民权益、败坏人伦道德。 作为中国公民,因为代孕在中国被禁止,就钻法律空子就跑去美国,这绝不是遵纪守法。”

记者手 记|代孕风波背后是伦理和法律的探讨

代孕、弃养……一个个惊掉眼球的字眼背后,是一场关于伦理和法律的探讨,更是一场关于代孕是自由还是违法的争论。

代孕在我国被明令禁止,但事实上,仍存在“灰色地带”。在采访过程中,因为代孕满足了生育需求的人群确实有之,但因为代孕而大发横财,或以代孕作为生存手段的人群更大有人在。其中造成的非法牟利、伦理困境以及现实纠纷更是不胜枚举。

在代孕行为被我国法律法规明令禁止,且造成诸多隐含问题的情况下,事件当事人郑爽作为公众人物,更有庞大粉丝基础,不经意间的一举一动就颇具示范效应,这一行为不仅是用一句“未违反当地法律”就可以搪塞而过。