“郑爽代孕弃养风波”再次引发公众对代孕话题的关注。

1月19日,艺人郑爽回应称,“在中国国土之上我没有违背国家的指示,在境外我也更是尊重一切的法律法规。”

就此,“中央政法委长安剑”微信公号评论称,把女性的子宫当作生育工具,把新生的生命当作商品买卖,甚至可以随意丢弃,这条隐秘的黑色产业链打着法律的擦边球,不止损害女性健康、物化剥削女性,更是践踏公民权益、败坏人伦道德。“作为中国公民,因为代孕在中国被禁止,就钻法律空子就跑去美国,这绝不是遵纪守法。”

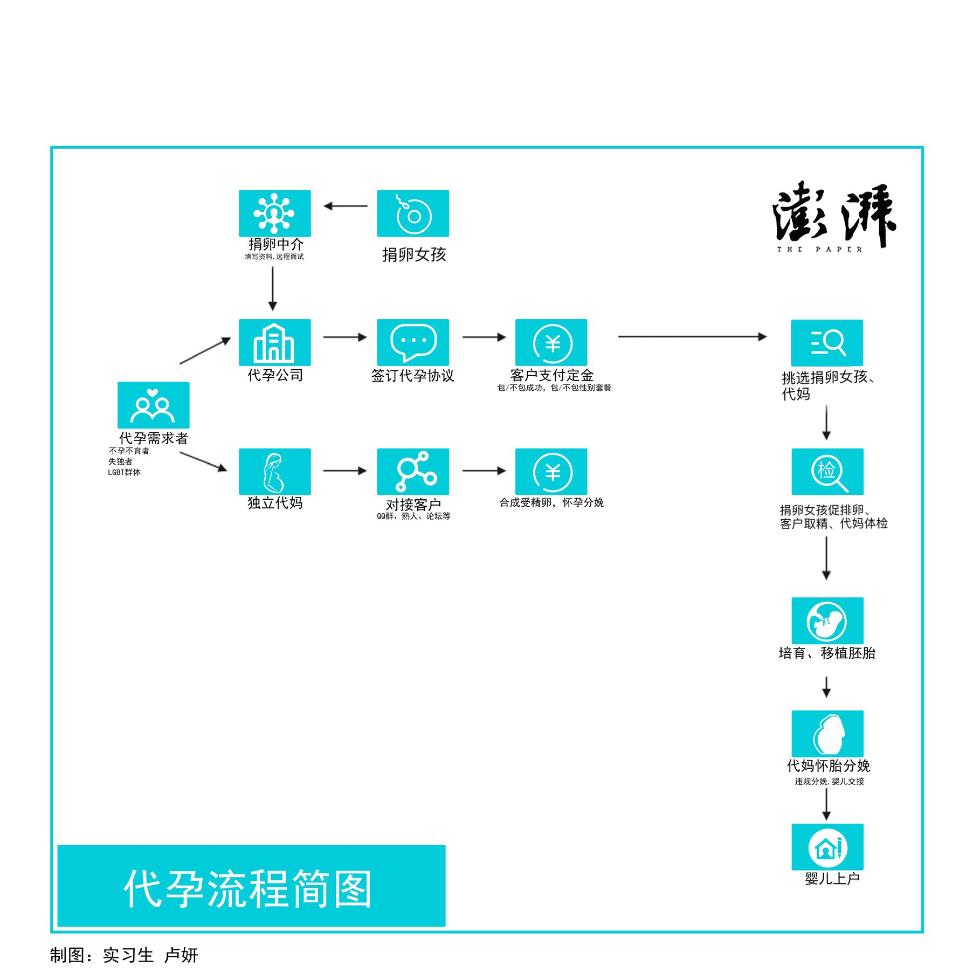

澎湃新闻此前调查、梳理发现,地下代孕产业链由需求方、代孕公司、供卵者、代孕妈妈、实施代孕操作的医生、开具出生证明的医院组成,他们或为追求利益、或有真实需求、或为自私的目的。而孩子则是被制造出来的“商品”,可选择性别、单胎或多胎,如有缺陷,则可能被抛弃。

澎湃新闻根据暗访代孕市场情况,绘制的代孕流程简图。

国际社会对于代孕持“禁止、合法、允许志愿代孕”三种态度,我国大陆地区选择了第一种,但规制代孕的方式仍停留在部门规章,立法方面一直踌躇不前。代孕在“社会不允,法律不禁”的尴尬境遇下野蛮生长,也就导致诸如郑爽张恒等代孕客户挑战、冲击传统的生育秩序和伦理道德。

禁止与放开之间,各国对代孕的态度

禁止代孕、仅允许志愿代孕(也称“利他主义代孕”)、允许志愿代孕和商业代孕三类,是目前国际社会中对于代孕的三种官方态度。

记者查询《代孕限制性开放的法理基础》《代孕立法,东南亚各国有何新动向》等多部参考文献及公开报道发现,在对代孕有明确法律规定的国家中,禁止代孕占比较多,代表国家如法国、瑞士、德国等。

英国作为世界上第一例试管婴儿的诞生地,人工辅助生殖技术历史悠久,其代孕立法大致经历了全面禁止、自愿性代孕和酬金给付得以合法化的阶段。英国颁布了《人工授精胚胎法》,在该法中,代孕上升为治疗不孕不育的法定手段,是依法保障不孕者获得治疗并拥有孩子的权利。

美国各州均有其独立的法律系统,在代孕合法化问题上各州规定不一。

美国明确禁止代孕的州有密歇根州等;明确支持代孕或者“代孕友好型”(Surrogacy Friendly)州有加利福尼亚州、康乃狄克州、德拉瓦州、哥伦比亚特区、缅因州、内华达州、罗德岛、佛蒙特州、华盛顿州、新罕布什尔州、新泽西州等。另外还有两类没有明确法律规定的州以及对代孕设置限制的州。

亚洲国家中,印度对代孕经过了从“纵容”到“限制”的态度转变。此前其国内允许商业性代孕,导致了商业性代孕在本国的泛滥,印度对代孕的过度纵容使得其被称为“世界代孕中心”。

印度2019 年的《代孕(管理)法案》规定代孕仅适用于不育的代孕“近亲”,并限定为印度公民,同时对双方的年龄、婚姻状况、健康和住址等进行了限制性规定,所有形式的商业性代孕都将被禁止。

在东南亚,随着代孕丑闻的集中曝光,泰国、柬埔寨、越南等国开始对代孕实施监管。

泰国之前并没有明确将代孕合法化,但是也没有法律禁止代孕,导致泰国成为很多人眼中的“代孕工厂”。

2014年11月,泰国国家立法议会表决通过了《保护通过辅助生殖技术出生的儿童法(草案)》。该法完全禁止商业性代孕,规定任何人付费或者基于报酬而为他人代孕均属违法行为。

2016年,柬埔寨通过法令,宣布卫生和司法部门明确禁止代孕,代孕行为将受到法律管制,任何商业性代孕都被认为是非法行为,避免了代孕在柬埔寨的进一步泛滥。

2014年之前,越南对于代孕问题并没有专门的立法规范。借2014年修订婚姻法的契机,越南国会对代孕现象展开了广泛讨论,最终以高比例的赞成票通过了《婚姻家庭法修正版》,并将代孕合法化的内容纳入其中。

该法承认并允许通过非商业性代孕进行分娩,但是禁止存在商业目的的代孕,违法代孕者将面临《民法》《婚姻与家庭法》《刑法》等相关法律的严厉惩处。

允许“商业代孕”的国家中,“代孕之都”乌克兰被人熟知。

在乌克兰,商业代孕是合法生意。过去几年,越来越多的外国夫妇来乌克兰寻找代孕妈妈。有数据显示,从2016年到2017年,乌克兰的代孕市场需求激增10倍。

以至于2020年5月,外媒援引乌克兰当局消息称,百名由代孕母亲所生的婴儿滞留在乌克兰,婴儿的外国父母由于新冠肺炎疫情导致的边境关闭而无法前来接他们。

对代孕的立法国内仍在讨论阶段

在国内,代孕一直不被监管部门允许。

现行有效的人工辅助生殖技术规定主要是 2001年原卫生部颁布的《人工辅助生殖技术管理办法》《人类精子库管理办法》及2003年颁布的《人类辅助生殖技术规范》《人类精子库基本标准和技术规范》。

其中《人工辅助生殖技术管理办法》第三条明确规定禁止以任何形式买卖精子、卵子、胚胎,医疗机构及医护人员不得实施任何形式的代孕技术。

该管理办法只能对正规的医生和医疗机构进行管理,其对代孕的规制方式存在不足。

一是上述文件层级过低且适用范围狭窄,规定文件的层级只停留在规章上,内容上也仅仅是对医疗机构和医务人员作出限制,且只简单涉及禁止代孕。

二是行政处罚力度疲软。根据2001年“两个办法”的规定,对医疗机构处罚的上限数额分别为“3万”和“1万”,非医疗机构的处罚是依据《医疗机构管理条例》的规定进行处罚,处罚上限也仅为“1万”。

监管层不允许代孕,立法方面也在踌躇。

2015年12月27日,十二届全国人大常委会第十八次会议表决通过了关于修改人口与计划生育法的决定。《中华人民共和国人口与计划生育法修正案(草案)》第35条规定,“禁止买卖精子、卵子、受精卵和胚胎,禁止以任何形式实施代孕”。这也被外界视为国家层面将对代孕实行全面管理的标志。

在对草案的分组审议中,草案第35条引起与会代表激辩。

支持者称,委托方和代孕方都处在高风险、无保障的环境中,为防范潜在纠纷禁止代孕,有其道理;反对者则认为,不应剥夺不孕夫妇通过代孕技术获得子女的权利,禁止代孕还会让“失独者”再受打击。最终,修改的人口与计划生育法删除了“禁止代孕”的相关条款。

持续打击却屡禁不绝,代孕该何去何从?

现实情况是,在执法监管层面,对不断被曝光的代孕市场乱象,进行专项整治。

2015年4月,原国家卫计委等12部门联合发出通知,自4月起在全国范围内开展为期8个月的打击代孕专项行动。

时任国家卫计委副主任、全国打击代孕专项行动领导小组组长金小桃在会上指出,国内各种代孕行为严重干扰了我国合法的人类辅助生殖技术服务,扰乱正常生育秩序,损害人民群众身体健康,影响了计划生育基本国策的落实。

虽然监管层一直对代孕行为持续打击,但有执法人员表示,违法成本过低,是导致代孕黑市屡禁不绝的原因之一。

微博上出现的“助孕”广告

法律出版社编辑张慧敏在澎湃新闻撰文指出,目前仅采用部门规章形式,法律效力较低;措施为警告、罚款等行政处罚,规制力度不足;现行刑法难以对其适用,故而形成灰色地带,造成处罚漏洞。整个代孕市场正面临“法律不禁、政府不允”的境遇。

代孕屡禁不绝,该何去何从?

2017年2月,《人民日报》就全面放开二孩政策后出现的高龄女性难以生育局面抛出问题,一时引发对代孕能否放开的讨论。

北京大学医学人文研究院教授王一方认为,伦理不应该成为代孕技术的负担,而应成为促进技术有序发展的工具。对于失独家庭来说,夫妻双方处在精子、卵子尚可用的情况下,却已没有生殖能力了。代孕能解决失独家庭的生育问题。

北京大学第三医院妇产科主任王丽娜呼吁适当放开代孕准入,但要防止商业代孕。时任原国家卫计委科研所临床医学中心副主任耿琳琳也表示,加强伦理监督和技术监管,适当放开代孕。

2017年,时任国家卫计委新闻发言人、宣传司司长毛群安在新闻发布会上表示,根据国际上的一些情况看,代孕是一个涉及到法律、伦理、社会问题的一个比较复杂的问题。国家卫计委等有关部门将继续严厉打击代孕这种违法违规行为,保障群众获得安全、规范、有效的辅助生殖技术。

国家卫健委医学伦理专家委员会副主任、上海中医药大学教授樊民胜认为,纵观我国目前代孕市场和国外对代孕的态度,对于国内代孕还是不能“一刀切”,但也要反对商业代孕。国内目前存在大量不孕者和失独群体,出于对他们关怀的一方面,比较理想化的是已经生过孩子的人志愿为这部分人群代孕,给予适当、和商业性区分的补偿。

商业代孕把人的生育降低为工具性的需求,本身就隐含着对生命的不尊重。此外,商业代孕也带来了一系列社会伦理和法律问题,如近年来多见的抚养权争夺问题。

代孕公司的“实验室”。在这里会进行取卵、合成与移植胚胎。

广东保典律师事务所合伙人、知名公益律师廖建勋认为,代孕带来一系列的社会问题,如可能由于代孕合同而产生欺诈的违法犯罪行为、代孕产生的抚养权争议、继承权争议以及监护权的争议。“有的代孕母亲生了小孩之后,出于对小孩情感的依赖,不愿意把这小孩交给这个委托人,双方可能会发生一些问题。”

廖建勋说,私下找代孕的现象火爆需求旺盛,从这个现象看,有必要对代孕现象进行法律上的规制。另一方面,有必要进一步对代孕话题开展研究和探讨,看是否有必要在法律规则的范围内一定限度放开。