希望我们看完本期节目后都会相信,没有谁的世界会一直暗无天日。一定要坚持,坚持看到下一刻的霞光万丈。

(本节目由中国青年报和快手共同出品)

以下为少年的自述:

他曾独自跌落深夜冰冷的海底,可他不曾停止上游

我看过大兴安岭深处黄昏,也曾在夏夜拎着一袋油炸食品,吹拂着西域的晚风,走在喀什吾斯塘博依路街角的昏黄光晕里。

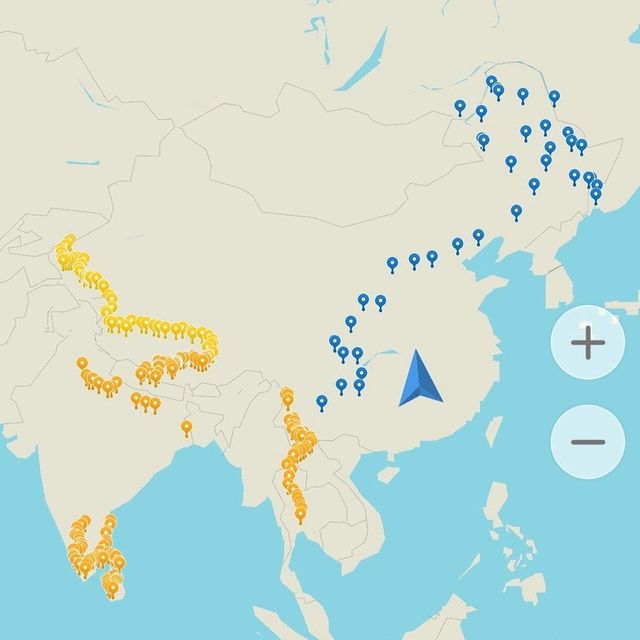

13411公里的单车旅行,9410公里的火车旅行,加上里程不详的徒步和城市行走,始于喀什,终于海参崴。我曾以为抑郁症带走了最好的我,可行走世界363天后,我开始相信未来。

我曾走过的路

我是江思维,一名普通的大三学生,大概在2018年春夏之交的时候,我被确诊为双相情感障碍。

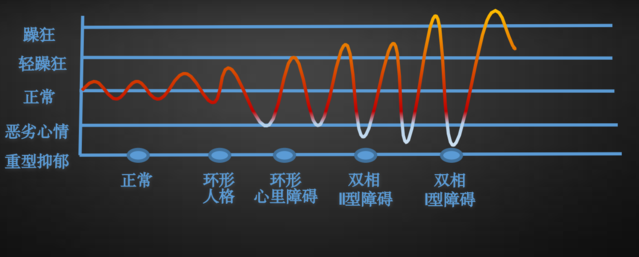

这是一种心理障碍,可以用一张图简单地表示。人的情感是有正常波动的,有时候会开心,有时候会低落,这些都是十分正常而且必要的,但是情感障碍的患者会比常人要敏感,他们的情感有时会跌落到这条线以下,在谷底这个点我们称为抑郁相,这是一种极其糟糕的状态,会觉得前途越来越逼仄,黯然无光,冷酷地被世界抛弃没有人可以倾听,即使有人可以倾听,但那种走投无路的焦虑和失望恐怕连一半也传达不到对方心里,与其这样,还不如什么也不说。

这种局面下,患者的自杀风险会非常高。当抑郁极深时,常常伴随间歇躁狂,情绪可以一瞬间飙升到最顶峰,出现躁郁相。只要出现一次躁郁我们就可以称之为双相情感障碍。

对我而言,抑郁更加严重,确诊的是中度抑郁。就好像村上春树有一个比喻:轮船悄无声息地在深夜黑漆漆的海面上航行,突然你被孤零零地扔下了甲板,你大声呼救,船却渐行渐远,你只好独自游过黑夜冰冷的海。这种情感大概只有病友才能够感同身受。

最让我不胜难过的是在诊断前后,我意识到不只是我的父母,甚至是社会上的绝大多数人,他们对于抑郁症存在某种程度的轻视或误解。

他们只是会说,小孩子能有多大点儿事啊,你就是不开心,过几天就好了,笑一笑没什么大不了的。这些话对于我们来说就是致命金句,很少有人可以理解我们只是无法控制地在生病。

当时的主治医生建议我住院治疗,我十分同意医生建议的药物治疗,既然生病了就该吃药,要不没办法好。可我不想住院,我决心[一定靠自己走出来],自救方法包括却不限于:运动、阅读、旅行……

这些对于抑郁者来说做到并不容易,因为他们对于许多曾经喜爱的事情的热情都会渐渐消退。

而对于那时的我,单车旅行是我幸存的热忱,每次坐在车座上的那种飞驰的自由感觉,哪怕只是短短一瞬间,也是难以替代的美妙事物。对我而言,单车帐篷的旅行恐怕是最适合的治愈方法。

可当时没人相信我为自己量身定做的“治疗方案”,可我不想放弃,也正是那段时间,我了解到“间隔年”的概念。社会上有专门的公益机构对国内的“间隔青年”进行免费资助和指导。入选的青年有的去印度采访了数十位印度妇女写了一本书,有的去肯尼亚盖了一所希望小学,有的去墨尔本街头表演魔术······我抱着孤注一掷的心态去争取了一下,结果顺利入选,获得了公益机构的资助。

于是,我花了很长的时间说服关心我的亲朋好友,花了三天整理自己的行李,终于在2018年夏天,在一片质疑与担忧声中从学校出发。

我从学校一路坐火车去了新疆喀什,还碰巧遇到了两个英国的骑行者。

我们三个一起沿着喀喇昆仑公路骑了四天,露营三晚。

喀喇昆仑公路上全是雪山,公格尔峰,公格尔九别峰,慕士塔格峰,就像一首雪山交响曲。

我们在塔县分开,因为他们要去巴基斯坦,而我要去西藏。

在向珠穆朗玛峰骑行的路上,我看到了世界上最波澜壮阔的观景台——加乌拉山口。

这个山口海拔5198米,放眼望去,你可以看到世界上十四座8000米以上雪山中的四座。

当世界上最高的雪山一次排开站在你面前,方知真正的大天大地,自己的小情小绪又算得了什么。

渐渐地,当我旅行到三四个月的时候,我能清楚地感受到自己的变化,笼罩在我身上的阴影随着汗水渐渐蒸发。

在我21岁生日那天,已经是我旅行的第357天了,在日本海的雾气下,陪伴我的只有一双破旧的旅行鞋和空空如也的银行账户,可这次笼罩着我的却是巨大的成就感。

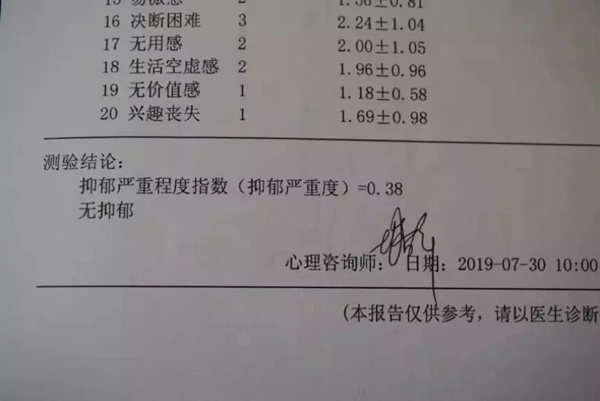

我已经确信自己战胜了抑郁症,但为了复学准备,2019年8月初,我回到家中,去医院进行了复查,诊断结果出来已经是无抑郁了。

我更加确信自己的结论:能够抓住自己最后的热忱,所获得的那段心路历程,是远胜于其他任何的抗抑郁药物的。

这张照片是新藏线最后的一块路碑,2138公里处。

新藏线是世界上海拔最高,条件最恶劣的高原公路,骑到这里就意味着完成了这2138公里的旅程,很多骑行者会在这块路碑上面涂鸦,来庆祝这一项成就,在上面我看到一句话,叫做“回去好好生活”。

我特别喜欢这句话,因为在路上栉风沐雨的体悟还有对于回归生活的期许,全部都在这里面,好好生活,这也是我在后间隔年时代所要做的。

出品人:张坤

总顾问:毛浩

总监制:闵捷

总策划:王俊秀

制片人:成素梅

导演、编导:戴月婷

后期导演:许译

摄像:许译、杨奕钊、李亮、余阳

宣传文案:戴月婷

话题互动:黄毅