本报特约撰稿 丛 云

■在冬天,为那些孤单的情绪,看一看关于一个灵魂对另一个灵魂的叙述。

■所有的叙述都是基于了解。和孟京辉一起打造出话剧梦工厂的廖一梅,重新定义了“了解”两个字:在我们的一生中,遇到爱,遇到性,都不稀罕,稀罕的是遇到了解。了解,需要的是强大的力量和宽广的自我系统,不能了解是因为你的软弱和狭窄,只有单一的接口。如果你足够有力,足够丰富,不以喂养和满足自我为目的,你会了解为什么对方“不了解”。了解也就达成了。

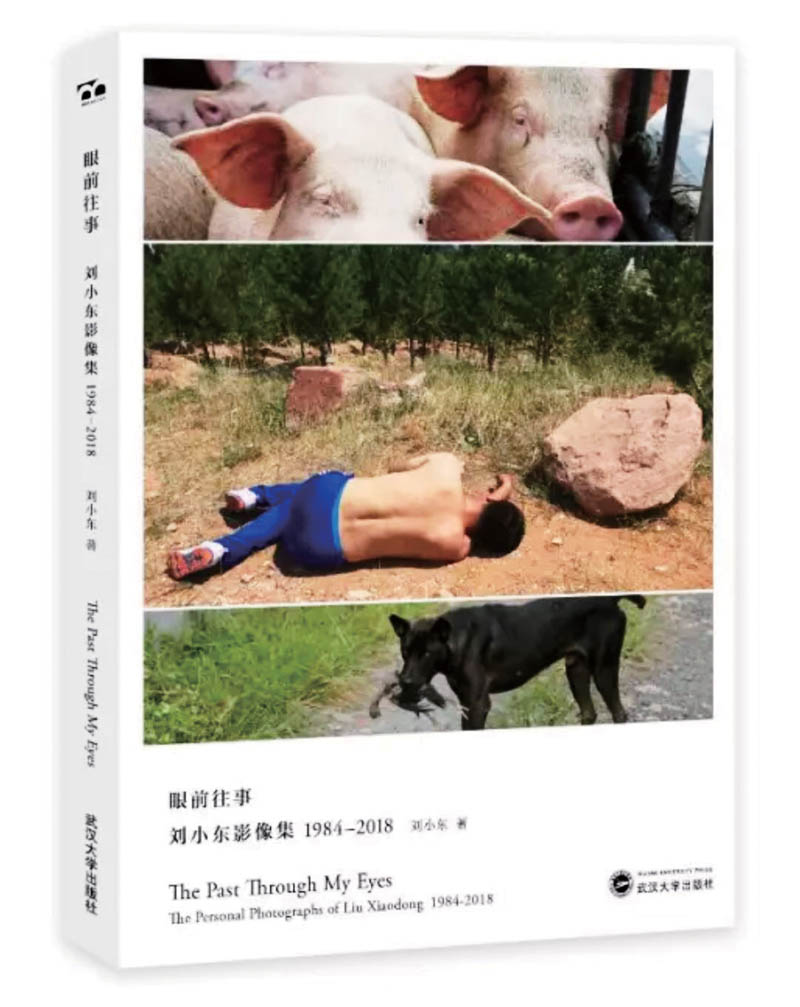

刘小东与喻红

《眼前往事 刘小东影像集1984-2018》,书中是画家刘小东三十余年来拍摄的照片两百余幅,与油画作品相比,摄影作品随意、原始而直接,其中有与妻子喻红的相恋,到刘娃的出生,第一张照片是1984年,喻红和朋友吕越在南戴河海边; 2017年,刘娃毕业典礼,和喻红在耶鲁。

照片里,能看到他用心注视对方的样子。1984年那张照片下面,有一段这样的文字——

那年我们刚从中央美术学院附中毕业,再有两个月就要考中央美院了。

一毕业,我们就跑到北戴河和南戴河海滨去玩了一趟。其实我已经喜欢她很久了,却不敢跟她说话。我们俩好了以后,我就老有种做梦的感觉,觉得好像没有什么事是不能实现的。我从一个同学那里花了25块钱卖来一架旧的俄国相机,对焦还有点问题。

我们在海边拍了好多照片,相机太旧了,一会儿曝光过度了,一会儿对焦不准,总是有点小毛病。这里的几张是我挑出来的对那段日子强烈的记忆。

当时我心里还有些害怕,担心一切不是真的,都不敢相信我们真的是在恋爱。所以我拍了海滩上的照片,其中有些是我偷着抓拍的,连喻红都不知道。

时间翻到1986年,喻红和小东站在北京护城河边,黑与白背后你确信那是阳光灿烂的日子,喻红穿着花裙子小东穿着白衬衣,两个人与美貌英俊这样的词语是不相干的,但站在那里就是一对璧人,眼睛里有神采,周围都是光亮,喻红有个性的样子,很像后来的一位女演员龚蓓苾;刘小东嘴角微微上翘,很奇怪地神似木村拓哉,最好年华里最好的相遇,在那一刻定格。

王澎与陆文宇

《造房子》里有建筑师王澍和妻子陆文宇的照片,显然是在他们的工作室里,一对中年夫妻视线一致地望向你,王澍在近处,额头宽阔;陆文宇在远侧,清瘦素面,有一种知道自己是谁的自信笃定。王澍叙述了一半对另一半的成就——

我那种文人的孤傲是早先就养成的。认识妻子以后,抹平了大半。事实上她对我最大的影响,更是关乎心性的修养——比如一整天不干什么,人的心灵还很充满。

我晒太阳,看远山,好像想点什么,好像没想什么。我能这样度过整整一天。

你能看到,春天,草变成很嫩的绿色,心里一痒。

当我用一种缓慢的、松弛的、无所事事的状态来看它的时候,就不一样了。无所事事是很难学的一门学问。但我逐渐学会了。

无所事事时,突然间脑子里有东西闪过,站起来,一提手,把该画的东西画出来,再不需要像以前那样憋着想,这样还是那样。

我们结婚后的第一个七年,我都是这样度过。说起来,这七年主要靠她的工资养我,我打零工,偶尔挣一笔。她属于天然而然的人,工作对她来说意义不大,挣个工资嘛,她只对她感兴趣的小事情感兴趣,比如去西湖边闲荡,去哪个地方喝杯茶,逛逛菜场或者百货公司,又或者去哪里看个朋友。问题是,我逐渐能适应这样一个状态。

经过这七年,我发现了内心里最适合自己的东西是哪一种。我想讨论一个和生活最有关系的建筑:中国园林。白居易有三间平房,前面一小畦菜地,再用竹篱简单围一下,这中间就发生了变化。它一定是有什么在里面。所以可能从那儿开始,我任何一个建筑都是园林。不管表面上像园林的还是外表八竿子打不着的,都是,它已经用各种形态进入到我的建筑了。

这个七年结束之前,我用了半年时间在我们五十平方米的房子里造了一个园林。我做了一个亭子,一张巨大的桌子,一个炕,还做了八个小的建筑,作为我送给妻子的礼物。那是八盏灯,我亲手设计的,每一盏灯都挂在墙上。这个房子,如果说小的话,小到可以塞下八个建筑,它有多小呢?

琼·狄迪恩和约翰·格雷戈里·邓恩

然后是两个人一起慢慢变老,美国女作家琼·狄迪恩,80岁时是Celine广告图中女模特,硕大的墨镜映衬着她的白发,也遮住了她的眼睛,看不到她的心,她的心都留在文字里。她和丈夫约翰·格雷戈里·邓恩于1964年结婚,“没有什么是我不能和约翰讨论的。

因为我们俩都是作家,都在家里工作,我们生活的每一天都充盈着对方的话语。我并不总认同他的观点,他也不总是认同我的观点,但我们信任彼此。

由于有时候是我,有时候是他,会得到更多好评、进步更大,所以许多人认为我们必定处于某种‘竞争’关系之中,我们私底下的生活必定会是一片布满职业嫉妒和愤恨的雷区。这番见解离真实情况非常遥远,对这种见解的普遍减持表明大众对婚姻的理解存在某种局限。”

走着走着,“人生突然改变。人生在一刹那间改变。那一刹那稀松平常。”

2003年12月30日,约翰在他们位于纽约上东区的公寓中突发冠心病去世;2004年10月4日,她开始写作这本书,《奇想之年》被称为琼·狄迪恩的未亡人自白,那些琐碎的细节有超越语言的意义——

我们很少长时间或者长距离地分隔两地……每逢这样的情况,我们每天都会通好几次电话。我们把高额的电话费算作日常开支,就好像把高额的酒店费用算作日常开支一样,这样我们就能把金塔纳(两人的女儿)带在身边,飞到某个地方,同一时间在同一间酒店套房里工作。所以我的纪念物中没有信件,有的却是我们住在酒店套房时他送给我的一些物件:有一个圣诞节,我们在檀香山给一部电影救急重写剧本,他送给我一个轻薄小巧的黑色闹钟。

在那些圣诞节里,我们并不交换“礼物”,我们挂到圣诞树上的都是一些实用的小物件。这个闹钟在他过世前一年停住了,当时怎么也修不好,在他过世后,我更是没法将它丢掉。

我甚至必须把它摆在床头柜上,不愿意将它收起来。我还有一组水彩笔,也是那个圣诞节他送给我的,也是出于实用的目的。那个圣诞节,我画了许多幅棕榈树,风中摇曳的棕榈树,树叶低垂的棕榈树,被科纳风暴吹弯了腰的棕榈树。这些水彩笔早已经写干了,我却没法将它们丢掉。

我记得就在那一年的新年夜,我在檀香山体会到如此深刻的幸福感,令我都不想入睡了。

我们给用于重写剧本的打印机和电脑盖上花环,试图营造节日的氛围。

我们找出蜡烛,把它们点亮,还把金塔纳卷好准备挂在树下的彩带拿出来玩。约翰一直在床上读书,后来在十一点半左右睡着了。

金塔纳则下楼看热闹去了。我看着约翰熟睡的样子。我知道金塔纳很安全。我坐在阳台上,喝光了我们晚饭时打开的那瓶红酒,看着私下的烟火照亮檀香山的整个天空。

我记得约翰送给我的最后一份礼物。那天是我生日,2003年12月5日。纽约从上午十点左右开始下雪,到晚上,积雪已有七英寸厚,还有六英寸的雪飘在空中。我记得街对面圣詹姆斯教堂的板岩屋顶有积雪塌落。

我原打算跟金塔纳和杰里(金塔纳的丈夫)去餐厅吃顿饭,现在也只好取消了。晚饭之前,约翰坐在客厅的炉火旁,大声读书给我听。他朗读的是我写的小说《公祷书》,当时他想要重读一遍,仔细体会其中的写作技巧,所以将它放在了客厅里……“妈的,”约翰合上书,对我说道,“以后别跟我说你没有写作的才能。这句话是我送你的生日礼物。”

我记得泪水涌上了我的眼眶。

我现在还能感受到它们的湿润。

一个人对另外一个人的意义是什么呢?书的结尾,琼·狄迪恩写道,“你必须感受潮水的变化。你必须跟随这些变化。他曾告诉我这些。”