樊锦诗:1938年生,浙江杭州人。生于北京,长于上海。1958年考入北京大学历史学系考古专业,1963 年毕业后到敦煌文物研究所(敦煌研究院前身)工作至今。

本报特约撰稿 丛 云

莫高窟 视觉中国供图

莫高窟 视觉中国供图

“80后”的樊锦诗,在敦煌工作56年。在她《我心归处是敦煌——樊锦诗自述》里,厚重的时光厚厚的书,名义上是樊锦诗自述,大部分笔墨被她给予敦煌,至于题目中的那个“我心”,偶尔流露,发自肺腑。

初心

初心是在这样的段落里——

有一段时间,我特别喜欢在黄昏时分去爬三危山。三危山正好面对鸣沙山崖体上的石窟,在那里可以望见整个莫高窟。我第一次看到崖体上的莫高窟的时候,那些密集的洞窟像蜂房一样错落地分布在崖面上,就好像成百上千双眼睛,每一双眼睛里都充满了沧桑和神秘。敦煌的天格外蓝,这种蓝和北京的不同,它更纯粹,更辽阔,更浓烈,不到大漠是不会知道世上有这样幽蓝幽蓝的天空的。我有时候一坐就是半天,太阳还没有落下,月亮就不知不觉升起来了,就能看到日月同辉的景象。

在莫高窟这样的自然环境里,我常常会想到李商隐的一句诗:“天意怜幽草,人间重晚晴。”夕阳还是那样的夕阳,只是人已不再是昨日之人,有多少人早已消失在历史的苍茫之中。人其实是很渺小的,人一生中能做的事情非常少,我们都只是过客。

初到莫高窟的时候,我常常想,为什么在被世人遗忘的沙漠里会产生如此辉煌的石窟艺术?为什么敦煌仿佛被遗弃在此长达几个世纪?这些由壁画和彩塑营造而成的佛国世界曾经是什么面目?在这里曾经发生过什么事情?在这个丝绸之路曾经的重镇,莫高窟担负着什么使命?那些金碧辉煌的壁画和彩塑,究竟是如何被创作出来的?那些精美绝伦的壁画是什么人画的?这些洞窟最初是谁建立的?以后又是怎样发展起来的?她又是怎样湮没在了历史的记忆中?一千多年前的画工究竟是怎样一笔一笔创造出这样一片绚烂的佛国世界的?第275窟的那尊坐于双狮座上的交脚弥勒菩萨,半裸上身,三珠宝冠、三角靠背的形制分明是犍陀罗艺术的风格;第272窟赤足踩莲的胁侍菩萨面相丰圆,胸部夸张,这俨然是印度的造像艺术风格;第407窟的藻井图案是八瓣重层的大莲花,圆形莲花中心有三只旋转飞奔的兔子,这究竟来自何方?……这些问题每天都萦绕在我的心头。

所有种种,都在向我传递着一种强烈的信息,那就是敦煌的空间意义非同凡响,这里封存的是丝绸之路上东西方文化交流的奥秘,这里是一个独一无二的人类艺术和文化的宝库。也许,我倾注一生的时间,也未必能穷尽它的谜底。

孤心

孤心在这样的段落里——

父亲走了以后,我们一家骨肉分离,天各一方。当时,我和老彭刚刚结婚不久,老彭在武汉,我处理完父亲的后事就回到敦煌。那段时间我比较迷茫和痛苦,感到自己一无所有,离开故乡,举目无亲,就像一个漂泊无依的流浪者。在时代和命运的激流中,从繁华的都市流落到西北的荒漠。每到心情烦闷的时候,我就一个人向莫高窟九层楼的方向走去。在茫茫的戈壁上,在九层楼屋檐的铃铎声中,远望三危山,天地间好像就我一个人。在周围没别人的时候,我可以哭。哭过之后我释怀了,我没有什么可以被夺走了。

但是,应该如何生活下去呢?如何在这样一个荒漠之地,继续走下去?常书鸿先生当年为了敦煌,从巴黎来到大西北,付出了家庭离散的惨痛代价。段文杰先生同样有着无法承受的伤痛。如今同样的命运也落在我的身上,这也许就是莫高窟人的宿命。这样伤痛的人生,不是我樊锦诗一人经历过。凡是历史上为一大事而来的人,无人可以幸免。

良心

良心在这样的段落里——

经历了那个风雨飘摇的动荡年代,我认识到从前的自己太傻,太单纯。但我很庆幸在那段艰难的日子里,我的内心始终有自己的道德律,即便是父亲的非正常死亡,也没有让我失去理性。我更加深刻地意识到父母和北大给予我的教育,在人生最黑暗的时刻显示出真正的意义。

一个知识分子在任何时候都要保持自己的理性和良知,绝对不能乱跟风,今天刮东风就跟着东风跑,明天刮西风就被西风吹着跑。我们这些人从四面八方来到敦煌,都是为了莫高窟的文物保护事业而来,我们最重要的事情就是发挥好自己的作用,把这一件事做好,把我们的业务搞好。不要你整我,我整你,就像《红楼梦》里王熙凤说的,“一个个跟乌眼鸡似的,不是你吃了我,就是我吃了你”。不然最后我们都将一事无成,把莫高窟毁了,也把自己毁了。跟着乱转就要付出代价。

安心

安心在这样的段落里——

西北的生活,使我逐渐忘记了都市,忘记了一切和城市有关的生活,忘记了我也曾是“南国女儿”。我把所有的时间和精力全部倾注在工作中。刚到敦煌工作的日子里,只要回忆起过去的生活,上海的家人,首都的景象,我就会感到一种失落,这种失落一直会把我拽向忧郁的深渊。为了抗拒这个深渊,我必须学会遗忘。我把临出门时我姐姐送给我的小镜子藏起来,不再每天照镜子,直到现在我也不怎么照镜子。我渐渐习惯了宿舍没有地板的泥地,地上永远也扫不干净的沙尘;习惯了用报纸糊起来的天花板;习惯了半夜里老鼠掉在枕头上,然后我爬起来掸掸土,若无其事地继续睡觉。

随着我对敦煌石窟价值认识的逐步深入,我也逐渐对敦煌产生了割舍不断的感情。我之所以最终没有离开,其中固然有命运的安排,但更重要的是我自己从情感上越来越离不开敦煌。而最终让我安下心来,心无旁骛地守护敦煌,还是要感恩我的先生老彭。我一直说我并不是一个好妻子、好母亲。我和老彭分居十九年,最后如果没有老彭放弃自己的事业来敦煌,我就不可能在莫高窟坚持下来。

痛心

痛心在这样的段落里——

一个月后,我又回到了敦煌。一切都是老样子,只是我的老彭不在了。

我早上就弄点饼干、鸡蛋、燕麦吃,中午自己去食堂打饭,一个人打一次饭就够中午、晚上两顿,晚上有时候也熬点小米粥、煮点挂面,就像他在的时候一样。其实,我一直觉得他还在,他没走。有一次别人给我打电话,问你现在跟谁过啊,我说就我跟老彭,对方一下不说话了。每次出门,我都想着要轻点关门,老彭身体不好,别影响他休息。我把一张他特别喜欢的照片放大,就放在我旁边。2019年除夕那天,我跟他说:“老彭,晚上咱俩一起看春晚。”

公心

公心在这样的段落里——

我年轻时是个内向沉默的人,上台说不出话,照相的时候就靠边站。但现在我说话直来直去,大胆与人争论,在很多事情的逼迫下,变得非常爱着急,急了以后就会跟人发生争执,有人说我很“严厉”和“不近人情”。这没关系,严格归严格,该解决问题还是要尽心尽力解决,因为我有责任为敦煌事业的发展留住人才。如果有朝一日我离开敦煌时,大伙儿能说,“这老太婆还为敦煌做了点实事”,我就满足了。

我过去的大学同学中,比我聪明的有的是,比我有能耐的也有的是,今天我能有一点成就,这不是我这个人有多大本事,而是因为我在敦煌这个人类绝无仅有的遗产地,因为我们为文化遗产做了点事情,为敦煌的保护、研究、弘扬和管理做了点工作,这些工作符合全人类共同的心愿,而得到了大家的认可。我活到现在这个年纪,明白名利这个东西,其实是虚的,人都是要死的,死的时候什么都带不走。但是,你来到这个世界上,该做的事做了,尽到了你应尽的责任,出了你该出的力,你没有愧对祖先和前辈交给你的事业,你可以坦然地说:“我为敦煌尽力了!”这就是最大的幸福。

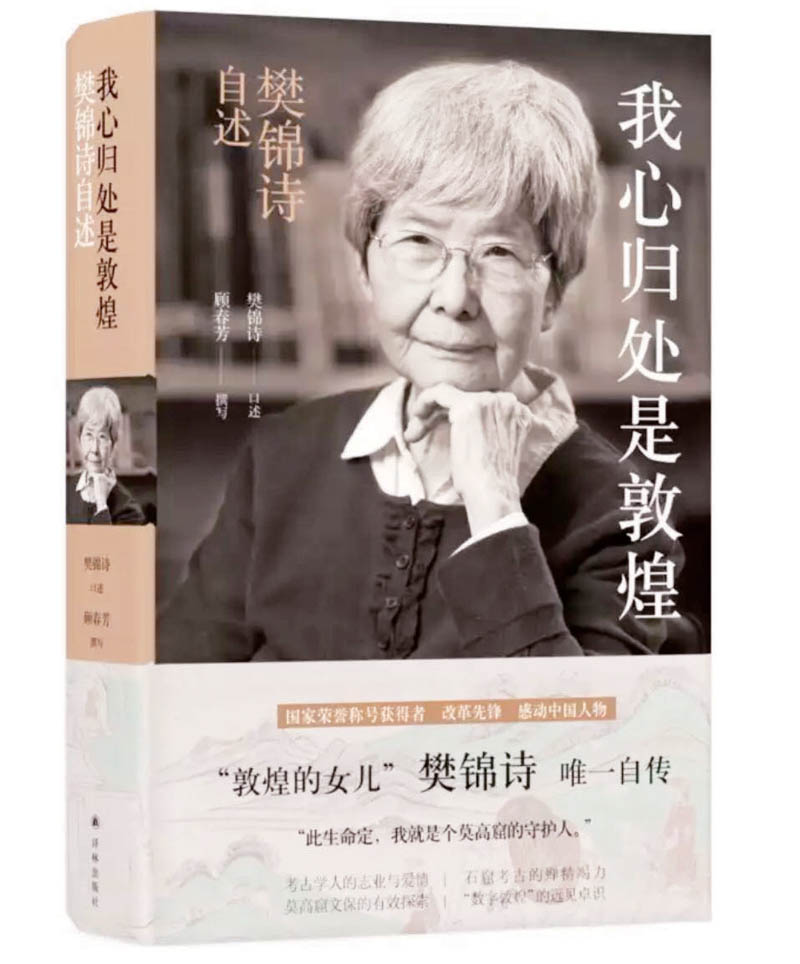

这本书的封面上,是今年81岁的樊锦诗,书里有她年轻时候的容颜,但此刻就是她该有的样子,满头华发,一脸皱纹,以手托腮,透过镜片,她静静地看过来,这双眼睛,曾经在几十年里,穿过大漠的风沙,望向千年的岁月,“此生命定,我就是个莫高窟的守护人”。