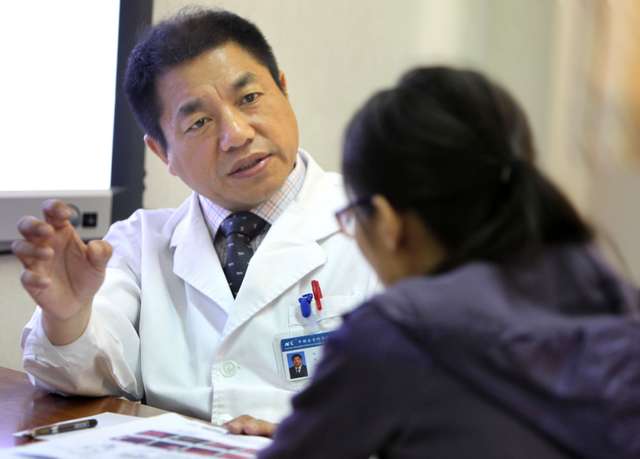

每位走进中国医学科学院肿瘤医院副院长、肝胆外科主任医师蔡建强门诊室的患者,脚步都轻而急切,尤其初诊患者,往往人还没到,手中拎着的或厚或薄的CT片、病历资料已迫不及待先递过去,甚至手有些发抖,说话也有点乱,心中的紧张、惶恐、希望交织在一起,怎么也掩饰不住。

我国是肝癌高发国,始建于1958年的中国医学科学院肿瘤医院是国家标志性肿瘤专科医院,目前日均门诊量4000人,十分之一属于肝胆肿瘤。来自全国各地的患者,很多把这里作为生命最后一丝希望。

蔡建强深知这一点,他总是先关照他们坐好,边轻声询问,边抽出CT片对着灯箱一张一张细细查看,不多言语间,病情大概知晓,患者情绪也稳定下来。他再对下一步检查、治疗如实给出初步意见。

他不拒绝任何一位患者,要求自己和团队竭尽全力留住他们,在提高生存质量前提下,延长患者生存期。“竭尽全力”在蔡建强的词典里不是程度副词,而是动词。

当住院医时,他每天守在病人身边18个小时,从清晨到深夜,积累丰富临床处置经验;在日本作访问学者一年间,他观摩600多台手术,最终破例以访问学者身份成为主刀医生;他守床22天抢救一名结肠癌手术后罕见过敏症患者成功,曾震惊世界同行。

这名被全世界专家判“死刑”的患者,至今健康地生活;他创建消化道肿瘤多学科会诊(MDT)体系,历时13年打造出一支让患者信赖的国家队,不仅帮助患者对抗疾病,而且让他们始终保有生命的尊严。

身为副院长,蔡建强在几任医院领导努力基础上,和现任班子一起想办法解决看病难、看病贵等问题,成立国家癌症中心、完善肿瘤登记制度,力争让更多人对肿瘤防治加深了解。

作为主任医师,蔡建强出门诊、做手术、搞科研、带团队、教学生、抓培训……要做的事实在太多。即便已经担任院领导,蔡建强每周还出半天门诊,主刀至少三台腹部肿瘤复杂手术,进行一次大查房。

他几乎没有属于自己的时间,每周雷打不动地运动,也是为了更好地投入工作。只要对患者有益的事,蔡建强都去争取。他说:“高超的医术、高尚的品格、对医疗质量的把控和追求,是永恒的”。

对医疗质量的把控和追求永恒

有一组数据概括我国肝胆恶性肿瘤发病状况:2015年,我国肝癌发病率为28.71/10万人,位居我国肿瘤发病率第四位,死亡率则排第二。患病人数占全世界肝癌发病总人数47%。此前,这个数字是55%。

蔡建强说,随着近年来我国肝癌发病人数整体下降,这个占比有望进一步下降,到2030年发病率降至40%左右,而五年生存率将提升12至15个百分点,“五年生存率是肝癌治疗一个重要指标,每提高一个百分点,都要下很大功夫”。

蔡建强已经为此奋斗35年。1985年自白求恩医科大学医疗系毕业后,蔡建强被分配到北京,同属协和系统三家医院:阜外心血管病医院、整形外科医院和肿瘤医院,他选择最后者。

“越来越多人患有肿瘤,而且肿瘤更难医治,我相信自己可以在这方面帮助更多人。”彼时,位于北京龙潭湖畔的肿瘤医院外科只有胸部外科和腹部外科,蔡建强再次选择后者,因为腹部脏器比较多,能做的事更多。

工作后,蔡建强师从我国著名腹部肿瘤外科专家、肿瘤医院腹部外科主任医师余宏迢教授。

余宏迢从事肿瘤外科工作40余年,临床诊疗经验丰富,擅长诊治腹部及乳腺肿瘤,肝、胆、胰腺癌手术水平高。“当时肿瘤医院技术力量就很雄厚,余宏迢教授那一辈创建了一整套外科治疗肿瘤的基础”,至今,“余派”手术要领仍为蔡建强腹部肿瘤手术技术基础。

在临床中,青年医生蔡建强发现有很多东西要学习,要提升。那时,中国医疗也逐步和国际接轨。

在这一背景下,蔡建强1994年赴德国杜塞尔多夫海因里希·海涅大学血管外科中心参观学习。当时他已有10年临床经验,但按照海涅大学规定,他在学习期间不能接触病人,更不能动手做手术,只能观摩。

他还记得第一次看心脏移植手术,“各种复杂管道系统井然有序地呈现在面前,整个过程就像看天书一样”。蔡建强被惊到,“真是天壤之别”。每次观摩,他都拿着本子努力把自己看到的都记下来、弄明白,每一笔都带着使命感。

回国后,蔡建强在科室前辈支持下,与同事提升确保手术安全技能,使肿瘤医院腹部外科肿瘤治疗更专业化,技术逐渐成熟,手术死亡率降低,手术治疗腹部肿瘤技术逐渐成熟。蔡建强也逐渐确立自己对肝脏和消化道肿瘤方面的研究方向。

五年后,蔡建强又赴日本,在以医学和药学立足的熊本大学医学部作一年访问学者,与平冈武久教授等几位日本著名外科专家交流共事。

“日本是胃癌与肝癌高发国家,病人比较多,医生手术技术也比较成熟,在亚洲治疗消化道和肝脏肿瘤方面比较领先。”

那时,国内腹腔镜手术刚起步,日本则很普遍。蔡建强珍惜近距离观看手术的机会,“每天早出晚归,泡在医院里”,一年时间完整观摩600多台手术。9个月后,蔡建强破例以访问学者身份主刀手术。

访学归来,蔡建强立刻带领团队在肿瘤医院开展系统性肝切除研究等工作。

2003年,蔡建强团队提出的“应用解剖分离方法进行肝段联合切除治疗肝脏肿瘤”,通过卫生部成果鉴定。

他们对2001年9月至2003年12月收治的53例肝脏肿瘤患者采用解剖分离方法进行肝段联合切除,术后无1例发生严重并发症或死亡,并将原来40%左右的并发症发生率降到7.54%。后来,这一手术方法被多家医院采用。

通过分层解剖和去浆膜外组织行消化道吻合方式,大大降低胃肠手术后发生吻合口漏的情况,从而对消化道肿瘤手术建立起安全体系。

以往,全胃切除是死亡率很高的手术,截至2007年科室功能细化前,蔡建强团队所做的全胃切除有300例左右,无一例死亡。结直肠手术死亡率也是0。以追赶者的状态,蔡建强和同事们努力着,“现在差距已经不大了”。

2016年,12岁的小佳被当地医院诊断为肝癌(后经肿瘤医院诊断为巨大肝脏腺瘤)。父母带她辗转省内多家医院求医,结论都让人绝望。几经辗转,小佳来到肿瘤医院腹部外科,蔡建强记得第一次在门诊见到小姑娘的情形,“很憔悴,脸色蜡黄,是典型黄疸表现,一看就知道病情不轻”。

CT片显示,小佳的巨大腺瘤位于左肝,15厘米大小,几乎占据整个肝叶。由于肿瘤过大,压迫肝内胆道,已引起较重黄疸。蔡建强立即让小佳住院,进行保肝、营养等对症治疗的同时,决定是否进行手术切除。

腹部CT、核磁检查……一沓沓检查化验资料摆在面前,蔡建强表情凝重,丝毫不敢疏忽。“手术意味着要切除掉病灶和病灶周围的正常肝组织,这对病人肝功能是一种巨大打击。许多巨大肿瘤的患者,尤其是儿童,很有可能因为术后肝功能衰竭而危及生命,因此术前评估对于肝脏肿瘤治疗至关重要。”

多年临床外科经历,他深知,这么小的患者进行如此大的手术,充满风险和挑战。而且小佳的肿瘤贴近重要血管,“稍有不慎就会引起致命出血,这也可能是之前医院认为难以手术的原因”。但,手术是患儿小佳唯一的生存机会。蔡建强下定决心:“做!”

入院第四天,小佳在全麻下接受左肝不规则切除术。按照当时医疗条件,手术中有一丝一毫差池,鲜活的小生命就会骤然逝去,蔡建强说:“打着12分精神做手术。”从早上8点到下午3点,整整六个小时,蔡建强用肝脏不规则切除术,采用解剖性分离方式,切除肝脏肿瘤病灶及病灶周围2厘米正常组织,最大限度保护肝脏,并将术中出血降为平常的1/10,暂时留住了孩子。

“肝脏不规则切除术需要术者非常熟悉肝脏解剖,对肿瘤病灶有精确评估,才能够顺利地进行切除。又因为小佳是个孩子,每个动作、每次暴露病灶都更加精确和小心,也许一不留神就会导致整个手术失败,现在想想都还有些后怕。”蔡建强的学生、肿瘤医院肝胆外科主任医师毕新宇当时任助手,对那次手术记忆犹新。

手术成功,包扎时,连小佳背后的腹带,蔡建强也逐一轻轻抚得平平整整。在腹部外科医护人员精心呵护下,小佳闯过肝脏肿瘤手术后正常的肝功能异常关,顺利康复。

14年过去,如今小佳健康美丽,从事自己喜欢的工作,和同龄女孩一样喜欢追剧。她时常问候蔡建强,还有那些守护过她的医护人员。

在一封信中,她曾写道:“蔡主任,请允许我亲切地叫您一声‘爸爸’,是您用精湛的医术、慈爱的仁心挽救了我,挽救了我的家庭,是您给了我第二次生命!”

“赫捷院长上任近10年来,我们医院医疗质量、水平,医护人员培养都不断提升,在第三方评价中,我们连续十年排名第一,一直在引领肿瘤治疗方向。”

2012年,中国医学科学院肿瘤医院国家癌症中心成立,引导全国肿瘤早诊早治、做好全国肿瘤登记工作的职责越发明确。三年后,我国第一次正式公布肿瘤发病率、死亡率及各地区发病数字,空白逐渐被填补。

蔡建强亲历变化:“我国肿瘤防治工作到了最好时期,国际上也得到认可,肿瘤登记、城市肿瘤防治等方面文章,陆续在久负盛名的同行评审医学期刊《新英格兰医学期刊》和全球影响因子最高杂志《临床肿瘤杂志》上发表,这在以前没有过。”

从医35年来,蔡建强记得自己收治的所有患者

为晚期腹部肿瘤治疗打开新路径

在人类与恶性肿瘤斗争史上,多学科会诊(Multi-DisciplinaryTreatment,简称MDT)诊疗模式建立是一个里程碑。“MDT就是医院多学科骨干医生在固定时间、地点,对个体病例进行讨论,团队协作为患者设计最佳诊疗方案,并定期进行反馈评估,从而使患者获得最佳疗效。”

2007年,在前辈倡导多学科合作治疗基础上,蔡建强创建肿瘤医院消化道肿瘤MDT。这一年,据世界卫生组织年度健康报告,全球每年有62万人死于肝癌。这一年,肝癌靶向药物问世,原发性肝癌临床治疗向前迈进一大步。但肝癌发现时中晚期比例还很高,能够接受手术的肝癌患者只有15%-20%,蔡建强和团队于是先将MDT救治重心放在中晚期肝癌上。同时,结直肠癌肝转移比例高,也是治疗失败主要原因,患者和家属往往容易失去信心。

为了让更多患者得到治疗机会,MDT团队向医院申请增设结直肠癌肝转移专病门诊。经过13年发展,复杂消化道肿瘤患者病历几乎都打破科室界限,纳入MDT系统,“打开电脑,一目了然,无法隐瞒”。

肿瘤医院素有使用综合手段进行肿瘤治疗、尤其恶性肿瘤治疗的传统。“老院长吴桓兴一直倡导,但此前会诊只有外科、化疗科、放疗科,一个科室一个科室看,判断先做什么治疗,不同科的医生有时对治疗方式说法不一,容易引起医患矛盾。并且,手术是过去治疗第一选择,如果外科会诊认为已经无法手术,也就没有其他更多办法”,蔡建强打破范式,把诊断科、病理科纳入进来,由五大学科组成MDT核心力量。

在蔡建强看来,MDT是一种理念。介入治疗科副主任医师韩玥说,蔡建强经常提醒大家,“肿瘤治疗不是单打独斗,手术只在肿瘤治疗某个阶段是主要方式,肿瘤治疗需要多学科通力合作”。

起步不易。蔡建强联合其他科六七位志同道合的医生,从联合查房开始,默默开启MDT模式。目标从开始就定得很高——每个人都一定要为打造一支值得患者信赖的、多学科诊治的国家队而不懈努力。蔡建强说,这是对MDT团队每个成员的要求。

庆幸的是,MDT从一开始就得到内科肿瘤学专家孙燕院士、腹部肿瘤放疗首席专家余子豪教授、胸部肿瘤放疗首席专家殷蔚伯教授等多位老专家支持,“孙燕院士当时70多岁了,还来参加我们MDT会诊”,前辈支持,蔡建强念念不忘。

在肿瘤医院,MDT治疗要求是规范化、微创化、个体化。蔡建强认为,规范就是“多学科长时间高层次积累的经验”,并无太多创新可言,更多是经验运用。面对中晚期恶性肿瘤,医生和患者往往面临同样艰难抉择。

两条甚至更多的方案摆在首诊病人面前,但没有一条路可回头,判断失误、治疗不规范……一旦走错也许就是深渊。多学科支持下,晚期消化道肿瘤治疗另一条路径逐渐清晰。

“微创”是如今肿瘤治疗高频词之一。

当下,腹腔镜、介入、消融等微创手术在肝癌治疗中所占比例越来越高。“过去什么都是开刀手术,现在有些病例用微创技术完全可以达到开刀手术效果,而且损伤小得多”。

蔡建强说。他有些担忧业内外对“微创”的误读,微创并不是单指微创技术,也不是看手术伤口大小。微创治疗有很严格适应症,只适合一部分患者,而不是全部。“微创是一种理念,贯穿治疗全过程,病人从疾病诊疗开始到结束,所有治疗手段都要达到最优,以最小损伤换取最佳治疗。多做一个检查、多吃一片药、多花一分钱,都不是微创,都是重创”。

MDT团队第一条理念是以病人为中心。2005年,某高校退休教师胡老师被诊断为直肠癌,几年间三次出现肝转移,总共住院21次,经历三次手术。

之前她去过很多医院,找很多专家咨询,意见差别很大。在肿瘤医院,胡老师成为纳入MDT系统的患者。她很快接受肝脏转移瘤切除手术,随后在MDT团队大密度随访中,踏上康复之路。

放疗科主任医师金晶说,肿瘤标记物升高会提示肿瘤复发的可能。根据不同情况,门诊会给胡老师开B超、CT或者核磁检查,确保检出病变可能性。

治疗前,诊断科通过读片判断转移瘤的部位、数目、大小,为团队专家治疗提供建议。经过系统治疗后,治疗效果也需要通过诊断科读片结果来进行判断。影像诊断科主任医师蒋力明说。

病理诊断是诊断肿瘤金标准,通过切片可以准确判断肿瘤性质,为后续治疗提供指南。这部分工作由病理科主任医师应建明完成。

内科主任医师周爱萍告诉记者,肝脏转移瘤如果过多或过大,可以用内科手段来减少或缩小,以达到外科手术要求。“胡老师的转移瘤是单发的,而且不是太大,所以她比较幸运,能直接通过手术切除。”毕新宇说。

病房门外,更多“治疗”同步进行着。胡老师这位一辈子要强的高级知识分子,性格倔强,很长时间不能接受自己患病的状态,跟家人、亲友、同事关系也颇为紧张,蔡建强反反复复给她做思想工作,“包括如何处理与家人、同事之间的关系,我们都跟她一起想办法。花了很多功夫。

后来她心态越来越好,理解亲人苦心,慢慢懂得感恩,感受到他人关爱,反过来还能开导别人。这在治疗初期都不可能,但这对她身体恢复太重要了”。

蔡建强说,个体化对MDT团队而言,强调针对病人因人施治,把病人想尽办法稳定在能够提升他免疫机能的范围内,达到MDT团队设定的治疗效果。“治疗手段、方案、技术,以及病人心理要达到一定平衡,治疗结果才会好。”

15年过去,胡老师如今已恢复正常生活,“我和团队医生建立了深厚情谊。之前我没想到,蔡院长他们几十人一起讨论我的病,他们不仅对我有再生之恩,还是我心灵的老师。”新冠肺炎疫情暴发之前,年过七旬的胡老师几乎每月都到肿瘤医院作一次抗癌志愿者,以自己作为案例,劝导其他患者正视疾病、树立信心、乐观平和地生活。

2018年1月,国家卫生计生委发布“进一步改善医疗服务行动计划(2018-2020)”,对MDT协作组描述为:以病人为中心,推广多学科诊疗模式。鼓励有条件的医疗机构将多学科专业技术人员纳入多学科诊疗团队。

蔡建强第一时间把消息发到工作群,毕新宇很快回复3个大拇指标识,“我们坚持这么多年的MDT,终于有了国家层面的支持”。

MDT模式对团队整体水平要求很高,要求各科彼此尊重、能够合作。从现实层面上,在一些医院推行也面临困境。蔡建强无需面对这些困扰。

“肿瘤医院科室没有经济指标考量,赫捷院长对绩效要求一共四条:第一,科室核心竞争力,在国内业内所处位置;第二,团队建设,拥有怎样的师资力量,有哪些拿得出手的成果;第三,为医院作多大贡献,看科室获奖率、医护人员学术造诣、学术文章影响等;第四,跟去年同期比,经济效益是否下滑,如果下滑太快,那一定治病效果不好。”蔡建强说,这些都非一日之功,治疗水平高不高、患者多不多,平时就一目了然。

蔡建强说,MDT运行前10年,“为了挽救更多患者,没有收过钱,甚至其他医院500元会诊费都没有,会诊都免费。”而病人一旦进入MDT体系,就会被终身随诊,得到持续而最优的诊疗方案。“13年了,病例库里还有十几例MDT成立之初的病人,在不断随诊。”

13年间,MDT逐渐形成数十位多学科骨干协同作战的医疗团队,积累越来越多宝贵临床经验,年轻医生在实战中飞快成长,团队现已拥有15个国家级专业委员会主任委员称号、20余个副主任委员称号。

“当年支持我们的前辈们,现在都年过九旬,有的已经不在。我们这些当时还年轻的教授、副教授,科室主任、副主任,十几年间迅速成长起来。MDT专家团队从小到大,从弱到强,但理念从没改变过。”

每周四,肿瘤医院病理科、影像科、内科、放疗科和外科医生都有一次会诊,通过讨论为患者决定最为适合的治疗方案。

大家经常会诊前就在微信群里开始讨论,由于工作原因实在不能到场的会请假,认认真真说明原因。

“怎么做才能让患者得到最佳治疗效果、最低损伤和最小刺激?”“如何在最好的集体免疫机能下进行治疗?”“这一结论来自哪里?”“国际最新文献显示,这样的治疗会大大提高患者生存期。”“样本量是多少?病情是否和讨论中的病人一样?是否要考虑个体差异和肿瘤生物学行为?”类似对话,几乎每次讨论都会发生。

蔡建强说,“MDT团队没有职务高低之分,每个人都平等讨论,由秘书汇总意见后,大家总结、分工。秘书由团队成员轮流担任,平等得很。”

MDT刚建立时,参加会诊的人很少。现在,消化道肿瘤MDT讨论不仅吸引许多本院医生自发参加,不少外院医生也习惯每周四下午到肿瘤医院旁听。

记得收治的所有患者,理解那些痛

少年时,蔡建强曾是一名求医者。

1962年生于吉林,蔡建强儿时随下放的父母在长白山农村生活。“这里距离家乡吉林市并不算遥远,城乡生活却有天壤之别。虽然年纪很小,但已经能意识到周围环境的巨大变化,而且因为政治上的因素,我们一家人生活比较困难。”

没有随性玩耍的童年,甚至没有睡过一个懒觉,6岁的蔡建强学着擀饺子皮、劈柴,播种、收割、烧饭也慢慢不在话下。劳作在他胳膊上、手上留下道道伤疤,至今可见。

生活艰苦,农活繁重,蔡建强母亲又体弱,不久患上关节炎、肾炎和严重的偏头痛。“以当时处境,我妈妈找大夫看病很不容易。从那个时候起,我就有一个决心:将来要做一名大夫,治好妈妈的病。”

偏头痛犯起来,整个人都受不了,家里辗转找到一位会针灸的女大夫帮着治疗,可往来交通不便,蔡建强母亲又很要强,不愿意总麻烦人。

蔡建强又想自己学针灸,给母亲治病。15岁的少年一边学,一边在自己身上试验,大概一个多月后开始给母亲针灸。“没想到效果还挺好,大约半年左右,她的偏头疼居然完全好了。”

作为患者的痛苦和无助、逆境中父母的坚强隐忍、医者技艺和仁心对患者的帮助与抚慰……都成为蔡建强日后行医处世的厚重底色。他理解那些痛。

从医35年来,蔡建强做过5000多例腹部肿瘤手术,医院统计显示,没出现一例严重术后并发症。查房时,为了查体不让病人受凉,他习惯性地将双手放在两侧腋下保持温度。他记得自己收治的所有患者。

2004年,浙江温州肝癌患者叶女士在肿瘤医院接受手术,蔡建强主刀。现在叶女士已年过七旬,身体很好。今年,叶女士的爱人柯先生又在体检中查到肝脏肿瘤,儿子毫不犹豫带他来到北京,好不容易挂上了蔡建强的门诊号,见到蔡建强一边报喜一边报忧。看过患者CT片和之前医院写的病历,蔡建强对老先生说:“这两天再做个核磁检查,全面评估一下身体状况,如果符合条件就做消融手术,很快就可以出院回家了。您和您爱人当年情况不一样,她必须开刀。”

患者儿子忍不住惊叫:“16年了,您还记得我妈妈的病情!”

很多疑难患者是报着最后一丝希望找到蔡建强的,他也总是不遗余力。当他成为肝胆外科主任医师,尤其担任肿瘤医院副院长,逐渐成为业界知名专家时,曾有人劝他“为自己的声誉留一条退路”,但蔡建强从不,“我行医原则就是只要对患者有益的事,我都会做也愿意做”。

不仅如此,有些病人想要放弃时,他还要尽量鼓励他们坚持一下,“生命宝贵,人总有可以活下去的理由”。

在肿瘤医院工作35年间,除了医术精益求精、不断创新,蔡建强更强调医德传承。

1986年,进入肿瘤医院第二年的蔡建强,到同属中国医学科学院的北京协和医院轮转一年,每天骑着自行车从东南二环龙潭湖跑到长安街北的协和医院。

在协和,他上过病理生理学家陆士新院士的课,跟着分子肿瘤学专家吴旻院士、我国医学放射物理学术带头人胡逸民查房,与中国消化病学奠基人张孝骞等名家会诊讨论……耳濡目染中,蔡建强感受到医者的荣誉感、责任感,还有治病救人的幸福感。

“病人治疗成功、做一台完美的手术,幸福感自然而然由心而生。这些年来我在临床中不断用这样的思路要求自己、约束自己,培养自己的工作作风。”

学术之外,老一辈协和人对待患者的温厚诚恳在他心中留下深刻烙印。“患者在医院里问路,医护人员不但停下来认真倾听指路,有时还会直接护送到目的地,一路上耐心安抚,劝慰患者不要着急。”在急匆匆的当下,这样的画面已不多见。

蔡建强任住院医时,导师余宏迢要求他每天守床18个小时。早上不到7点进病房,夜里十一二点回去,一边在患者旁边观察术后反应,写病历,一边等处理急诊的机会。

“余教授说,处理急诊能力是对自己快速反应、判断推理能力的最好锻炼,处理急诊节奏之快,没时间让你出问题。”急诊并非时时都有,患者病情也不会分分钟起变化,大多数时间守床显得枯燥漫长,但蔡建强不这么想,“我整理病历和资料,写了很多手术记录,画了很多图,积累了大量经验,为以后做准备”。

做了三十多年临床医生,蔡建强至今特别看重那张病床。“临床”还是“离床”,是他判断一名临床医生合格与否的重要标准之一。“临床,不在患者病床边你怎么知道情况?如何增加跟病人之间的温度?”

他经常把学生或科里年轻医生从电脑旁边叫起来,按到病人床前“守着”。曾有一位病人手术后,蔡建强要求一名医生守床9个昼夜,每隔一小时发短信汇报一次病情。

“对病人关怀,不单纯是人文层面,还有很多技术参数、医疗指标,当然还有医疗道德”。有些来自长期临床实践的绝活,蔡建强的学生们叹为观止。

结直肠肿瘤患者手术后,会出现肠粘连,有时肠管转弯处折得太紧,肠内容物在肠道中不能顺利通过和运行,就会发生粘连性肠梗阻,严重者要进行二次手术。

一次,一位患者术后肠梗阻,大家都解决不了,面临二次手术。蔡建强赶来,用听诊器听了肠鸣音后,让患者平躺在床上,用双手给患者揉肚子,揉一会儿,再用听诊器听听,换个手法继续揉,再听,再揉……如此反复,进行了一个多小时,患者肠梗阻完全缓解,蔡建强满头大汗。

“一般医生都没蔡院长的手法和耐心”,毕新宇坦言,“有时医生揉十几分钟觉得枯燥,就把方法教给患者家属让他们继续,但蔡院长一定亲自揉,而且一边揉一边思考,不断变换手法和位置,最终患者免于二次开刀受苦。这样的病例在科里可不少”。

有一名学生,因为患者病情需要而加班守床。几天后,这个学生到医院教育处咨询加班补助事宜。蔡建强得知后大发雷霆,把学生叫过来只问两句话:“书还要不要继续读?一点奉献精神都没有,医德去哪了?”把利益作为医者出发点,这是蔡建强绝不能容忍的,“作为医生一点奉献精神没有,书还读得有什么意义”?蔡建强眉头紧锁,不停地摇头。

他要求学生重温习近平总书记2016年8月在全国卫生与健康大会上,对广大卫生与健康工作精神概括的16字——“敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆”,写出对其中每一个词的思想认识,作出书面检查。

从1999年读研究生算起,毕新宇已经跟蔡建强21年。纵然现在自己也已成为特需门诊专家,逢蔡建强每周大查房时,毕新宇还是紧张不已。“他对治疗总是精益求精,在临床工作中总能发现我们没发现的细节,而这个出其不意的细节,又总击中要害。

比如有一个很小很小的细节,一位术后病人发烧,其实是腹腔有一处感染,我们也做了检查,但查了半天也没找到问题,后来蔡院长来查房,一下看到,说‘腹膜有问题,需要做个穿刺’。穿刺后果然解决了问题。”

讲起蔡院长查房,毕新宇就忍不住紧张,手不停推眼镜。“蔡院长每次查房,都是我们最紧张的时候。是真紧张。”

平日,蔡建强对同事、学生好得全心全意,大家有事都先想到他。逢年过节,他会感谢每位医生家属对医院工作的支持。可如果有人在工作中出一点点对患者不利的问题,他就忍不住发怒。

毕新宇经历过,只因为一个对整台手术并无影响的不规范操作,他被蔡建强训斥:“你有没有想过这对患者有多大损害?!这不允许!”毕新宇回忆,那是发自内心的愤怒。

“不该逝去的生命就必须留住”

北京顺义结肠癌患者刘平夫妇,十几年间每隔一个多月就特意坐车进城,到肿瘤医院蔡建强办公室坐坐。直到几年前,老两口都年过七旬,蔡建强劝他们不论如何不要再辛苦奔波,这才勉强作罢。

2005年结肠癌手术以来,刘平的生命源于蔡建强22个昼夜的不间断抢救。

当时,罹患结肠癌的刘平,在肿瘤医院经多学科会诊确定没有其他部位转移后,由外科先行手术。手术很顺利,但术后第7天病人仍未排气排便,这不正常。再次会诊后,蔡建强为患者紧急实施造瘘手术。

术中,发现肠管牢牢黏在一起。历时8小时的造瘘手术依然没有让肠梗阻缓解,又经过一次手术,这才发现元凶竟是患者肠管对手术手套上的滑石粉过敏。“这样的病例很罕见,全国只发现6例,死亡率很高。”蔡建强说。

患者刘平有亲友在国外,影像学资料通过网络发过去,得到的回复是一片惋惜声。滑石粉过敏导致肠粘连,当时国际上也不超过10例,没有救治成功的记录。

蔡建强不信,带着几位医生守在病人旁边。抢救室的灯24小时亮着,生命体征监测仪不间断地滴滴响着,不管白天黑夜,蔡建强每隔十几分钟、二十几分钟就进行一次操作,不断刺激肠道,灌肠、贴剂、穴位按摩……其间进行三次手术,用尽办法避免肠道麻痹,消化道功能衰竭。

第22天,刘平生命体征平稳。

随后放化疗取得预期效果。之后,外科又领衔完成两次手术,经多学科协作,刘平终于从死亡线上逃脱。

诗人约翰·多恩说:“任何人的死亡,都是我的减少。”蔡建强有一个死命令:病人情况是否已经彻底无解?如果不是,那就绝对不能放弃。不管用什么方法、手段,一定要抢救。

医护人员要全面深入认知疾病,加强会诊、不懂就问、汇集多方意见,在统一思想指导下,把握各个环节,全面付出。

“类似情况很多,有的不是我处理的,但我们科只要遇到这个问题,都拼到底。很多病人真是我们从死神手里抢回来的。”

蔡建强极为看重医学人文精神,又反对空谈医者仁心。“过去总说人文是我们自己能接受的善良,但我认为,所谓医者仁心,是涵盖整个医疗过程中的医疗准则,是一种实践;是要把医者该做的事做好,把责任、技术和温度结合在一起。在医疗执行过程中准确执行医疗思想,想尽办法帮助患者提升战胜疾病的能力和心态。”

毕新宇牢牢记着蔡建强的一句话:“都说医生是天使,你要记得天使是长着一对翅膀的,一只代表医德,一只代表医术,少一个都不是天使。”

患者小健是19岁的大一新生。2015年,他患有母系传播的乙肝病毒导致的肝癌,且病情已到晚期,右肝巨大肿物13厘米。

当小健的病例出现在MDT系统里时,蔡建强知道,“会诊室内外的人,从他身上看到的东西不一样。我们讨论的是当下和未来,是如何留住生命;屋外亲人想到的是过往,是孩子叫出第一声爸妈,他掉下第一颗乳牙……”所有美好的回忆因为当下的痛苦而倍加沉重,也让拼命挽留这份美好的努力格外值得期待。

讨论后,MDT团队医生决定先为小健实施右半肝切除术。但他们也担心,毕竟是晚期,即使手术顺利,病人也会因可能的肿瘤复发转移到多脏器而生机渺茫。

历时4个多小时手术后,大家松一口气。毕新宇还记得,“虽然有转移风险,但完整切除了肿瘤,同时清扫了区域淋巴结,加上预防转移复发的治疗手段,相信他会有较长时间的生存”。

然而,小健术后三个月,他母亲也被查出患有肝癌,面对术后巨大的后续治疗费用缺口,一家陷入经济深渊。

治疗组减免了他们一些费用,仍是杯水车薪。在这种情况下,MDT全体成员发出“为年轻的生命募捐”倡议,不到一周募捐7万多元。

最后一次复查,小健给团队医生带来一张自己在校园拍的照片,白衬衫、淡蓝色牛仔裤,那么蓬勃。蔡建强记得,小健说他已无遗憾,只是无法回报。

与病人一起度过艰难时刻,甚至最后时刻,医生难免动情。但不论怎样,总有些事情医生、患者及家属必须直面。蔡建强从不回避病程,不论多沉重,他都会如实告知患者或家属。

蔡建强所在的肝胆外科,患者百分之七八十从外地来,他理解患者和家属的不容易。“我们看到这些病人也很沉重,但再沉重,也要把病情程度讲清楚,绝不诱导,也不过度。

治疗有时是积极的,有时是放缓的,有时是放弃的……医疗尽头,我们要经常给缓和医疗患者指导和安抚,尽可能在提高生存质量前提下,让患者病情发展再慢一些,痛苦再小一些,精神状况再强一些,对生活感受再深一些,给生命以最后尊严。”

安静时,蔡建强时常想起他送走的患者。他们有的平静离开,有的经过激烈抢救;有的走时安详,有的则带着诸多遗憾……奋力拉回他们的经过和他们最后时刻的样子,都一一清晰地印刻在他心里。

蔡建强把死亡分为三种——自然死亡、科学死亡和医疗死亡。自然死亡是生老病死,科学死亡是用尽医学技术和治疗手段仍旧无力回天。医疗死亡则往往出于医生认知或医术局限而导致,这是蔡建强无法接受的,也是极力要求医护人员提高技艺去避免的。

他不讲客观理由,只要求不该逝去的生命就必须留住,这总是督促着他奋力前行。“每个外科医生心中一定有一座墓园,这座墓园是需要时常祭扫的,这样才能源源不断有加强责任心、精进医术、提升治疗水平的动力。”(本文刊于《中华儿女》杂志2020年第14期)