3 致力于杰出人才培养的教育家

杨先生回归之际抒怀的“归根”诗中有两句:“学子凌云志,我当指路松”。培养中国杰出人才是杨振宁先生归根以后最看重的一项使命,也是他花费时间和心血最多的。作为诺贝尔物理奖的大师和文理兼通、中西融汇的教育家,杨先生回归后培养杰出人才是多方面、多层次和全局性的:包括本科生、博士研究生、博士后和年轻访问学者的培养;包括基础课的讲授,讲座,讨论,本科生杰出人才培养模式的探索,中国和美国教育的比较;涉及清华高等研究院和物理系,清华全体学生,全国几十所高校。

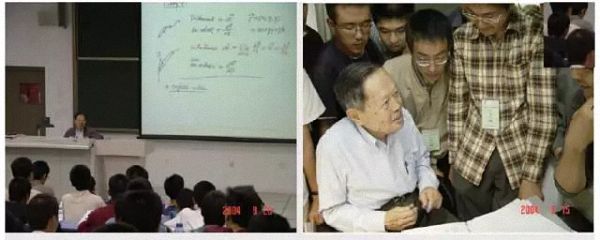

大学的本科教育是高校之本,教师授课是基本职责,然而教学是个“良心活”,是否尽力只有自己心知,外人很难考评。2004年秋季学期,杨先生鉴于中国许多大学的知名教授不给本科生上课的现状,主动为清华物理系和数学系8个班200余名大一新生讲了一学期的“大学物理”课(图5)。82岁的诺贝尔奖获得者,以其独特的见解、深入的理解,每周两次、每次两个45分钟讲授基础课,常常在课间的5分钟休息时间还在讲课。不仅学生们受益,全国许多高校的教师也在旁边教室观看直播,细细品味杨先生讲课与众不同的地方和精妙之处。杨先生给大一新生授课为所有大学教师树立了高标准,鼓舞了活跃在教学第一线的广大教师,也推动了清华许多研究做得好的老师走上讲台。

图5 杨振宁先生在清华大学给大一学生上课。左图是他在课堂边讲边写教学内容投影到屏幕上;右图是课间学生围着杨先生请教问题。

清华物理系有培养本科学生的两个特别的program,一是基础科学班,另一是清华学堂物理班。两者都是探索如何使学生更好地成长为世界级的杰出人才。杨先生对基础科学班和学堂班学生的成长十分关心。图6为2010年4月1日清华学堂物理班开班仪式上杨振宁讲话时拍的一张照片。杨先生神采奕奕竖起一个指头说“10年以后,我们再聚首,评价这种学习模式是成功的还是失败的。我说这话是认真的!”时光飞逝,清华学堂物理班成立很快就要10周年了,到了再请杨先生来帮助我们总结清华学堂班成败的时候了!我经常邀请杨先生给清华物理系学生和学堂班学生面对面讨论问题,他从不推辞。图7是有一次与学堂班学生面对面讨论时,他认真聆听学生提问的画面。

图6 2010年4月10日,杨振宁先生在清华学堂物理班开班仪式上。

图7 杨振宁先生在清华学堂物理班做报告的时候,学生上台提问,他在认真聆听。

杨先生领导的高等研究院以优良的学风和卓越的导师吸引、影响和培养了很多中国年青一代的科学家。杨先生“我的学习与研究经历”报告和文章[7]成为杨振宁对学生和青年科学家的“十诫”。近些年来,清华物理系已经有多位毕业生在国际上崭露头角。以美国斯隆基金设立的斯隆研究奖为例(1955年设立,专门奖励在职业生涯早期的杰出年轻学者,获奖者中已有43人获诺贝尔奖,16人获菲尔茨奖),2010年以来,毕业于清华物理系获得斯隆奖的有祁晓亮、许岑珂、檀时钠、陈汐、沈悦、马登科、亓磊、陈谐等8位,其中多人在科学馆这个学术殿堂中得到升华,即使在本科阶段也在这里获益匪浅。清华大学高等研究中心至今一共毕业了65名博士,走出了很多非常优秀的人才,“土博士”获得国外名校教职的约10人,在国内大学任教、有各种头衔的更是数不胜数。比如,2007年博士毕业的祁晓亮,现在已是斯坦福大学的教授;2005年博士毕业的翟荟是杨先生回国后带的唯一一名博士,他已经是国家杰出青年基金的获得者,清华大学高等研究院教授,是国内最好的一位冷原子理论研究的专家,与许多实验组有非常广泛和密切的合作。图8是高等研究院2011年的博士毕业典礼。

图8 2011年,杨振宁先生参加清华高等研究院博士毕业典礼。

作为一位睿智的物理学家,又是对中美教育都非常熟悉的教育家,杨先生经常比较中国和美国的教育的优缺点。杨先生很多观点,特别是对如何培养中国一流科学人才的看法,是值得我们深思的。他对中美教育的长处和短处有清醒的认识,认为中国大学教育有利于70—85分的学生,而美国大学教育对于90分以上的学生是有好处的。在一次中美物理教学研讨会上,他说道“由于深及历史和文化的原因,关于教育的哲学,中美之间存在巨大的差异。单词‘Educate’系从一个含义为‘养育’、‘抚育’拉丁文单词衍生而来。反观汉语中,‘教育’是两个汉字,‘育’字的含义为‘抚育’,它之前的‘教’字的含义是‘教导’。在中国的教育哲学中,教导和养育至少同等重要。教育一词,中美二者之异,含义非凡。我想这一巨大的差异还没有被教育家、教育者和教授们所充分分析。”

4 科学大师和科学史的独特研究者

杨先生回清华后发表的27篇SCI论文和2本专著,其中一半以上涉及科学史和物理学史的研究,物理学一些重要概念和理论演变的诠释,以及对物理学大师的评注。杨振宁先生的科学史和科学大师研究有一些很独特的地方。那就是他所研究和评述的多位物理学大师和数学大师与他差不多时代,或者稍比他年长一点,有过直接交往。特别是本世纪前10年恰逢多位物理学大师的百岁诞辰,杨先生与他们都有比较多的个人交往或直接接触,他也应邀参加国际会议做邀请报告,撰写了一些文章。另外一个特点是,一般研究科学史的人都不在第一线做科研,或者是曾经研究过物理的小字辈,他们往往站在仰慕这些大师的角度来研究科学史,因而常常有些失真。而杨先生与他们是同辈,本人又是一位主导20世纪下半叶物理学领域的大师,所持的是平视的角度,甚至有些时候是俯视。实事求是地讲,杨先生的学术成就一点不亚于他所研究的大师们,比其中一些人更有甚之,因此,他往往站在更高处看这些大师,独具匠心,极其精彩和珍贵。除此之外,杨振宁先生率真的个性,open的思维,令人惊叹的记忆力和条理清晰的、详细的个人档案资料,使得他对物理学史和科学史的研究也更加可贵。这些特点使得杨振宁的物理学家和物理学史的研究文章,格外珍贵,我以为当今世界已几乎无人能够写出这样的文章。

杨先生在科学史研究方面最重要的一些成果,我印象深刻的有这么几点。杨振宁先生曾经概括20世纪理论物理学史的三大主旋律:量子化、对称性和相位因子,这是非常深刻的。在世界物理年(2005年)纪念爱因斯坦的时候,杨先生把爱因斯坦的成功归结为他的眼光和机遇。杨先生认为,区别于洛仑兹和彭加勒,爱因斯坦的自由眼光(free perception,即远距离眼光和近距离探视结合)导致了狭义相对论;他又认为,是爱因斯坦首先运用了近代理论物理的基础——对称支配相互作用的原则,用广义坐标不变性,加上等价原理,创造出了广义相对论。杨先生特别欣赏爱因斯坦的孤持(apartness)、追求和深邃的眼光,认为其改变了基础物理的发展进程。杨先生对爱因斯坦在理论物理领域深远影响的这些评价,给后人以深刻的启迪。杨先生还在《麦克斯韦方程和规范理论的观念起源》这篇文章[8]中从麦克斯韦3篇原始文章开始研究这段历史,仔细研究规范自由度(gauge freedom)怎样产生,又如何演化成为一个支撑粒子物理标准模型的对称原理。

在研究科学大师时,杨振宁发现,成功的欧美物理学家绝大多数非常咄咄逼人(aggressive),行事奉行one-upmanship(渴望取胜,为胜利甚至有时可以不择手段),如奥本海默、泰勒、费曼等;而他本人则更喜欢费米、周光召、米尔斯(R. E. Mills)这类具有君子风度的物理学家。杨先生提出:欧美科学取得的很大成就是否与大多数欧美科学家这种咄咄逼人的个性有联系?这是一个很有意思的问题,我称之为“杨振宁猜想”。如果跟中国的教育联系起来,到底儒家文化对于创新人才的培养起正面的,反面的,还是正反面影响都有?这些都值得我们研究。杨先生认为自己受到了浓厚的儒家传统的影响。他12岁那年的暑假,在科学馆里,他父亲请来清华历史系一位高材生丁则良带他学了一个暑假的《孟子》,尽管四书五经中杨先生只认真学了《孟子》,然而他认为儒家文化对自己的影响很深。2015年在纪念杨—米尔斯规范场理论60 周年时,杨先生回顾了1960年代初他和费曼等人关于物理学发展前景的争论,他认为现在来看自己的判断是正确的,而之所以正确的原因在于,他受到“吾日三省吾身”儒家文化的影响。

5 其他方面的贡献

并不限于物理,杨振宁回归后还在其他许多领域,如中华文化、国际关系、中国发展、社会、艺术、美学、考古等许多领域做了很多公开讲演,写了很多文章。限于篇幅和时间,我这里只举两个例子。

2004年,杨先生在题为《易经对于中华文化的影响》的讲演中,认为《易经》影响了中华文化的思维方式,而这种影响是近代科学没有在中国萌芽的重要原因之一。对于近代科学为什么没有在中国萌生这个大家关心的问题,杨先生认为其原因有:首先是中国的传统是入世而不是出世的,即比较注重实际,不注重抽象的理论架构;第二是科举制度;第三是不重视技术,认为技术是“奇技淫巧”;第四是中华文化只有归纳法,而没有推演法,近代科学需要把这两者结合起来才能发展;第五是天人合一的观念。其中第四与第五跟《易经》有密切的关系。杨先生这一看法独具视角,虽然招致许多不同意见,但是很明显,这种讨论以至辩论对于加深认识中华文化、对于发展中国近代科学是有益的。

杨先生还对国内学术界学术诚信问题,明确提出自己的看法。2010年6月14号晚上快11点,我收到杨振宁一封email,涉及《中国物理快报》一篇稿件的评审。清华高等研究院一名博士生XX向《中国物理快报》投了一篇文章,署名只有他一个人。编辑部组织两位同行评审论文,其中一位评审人对论文给予完全正面的评价,而另一位评审人则要求作者再另外引用3篇文章,而这3篇文章与投稿论文所研究内容实际上没有任何关系。作者向杨先生请教如何处理。杨先生的判断是,第二位审稿人要求引用的这3 篇文章“have absolutely nothing to do with XX's work”,他指出这是审稿人在滥用其特权而谋取利益。我们很快做了调查和处理。这种现象是一种严重的学术不当行为,目前在学术界经常发生,许多人熟视无睹。杨先生“管闲事”,旗帜鲜明地反对学术不当行为,值得我钦佩。

杨振宁先生回归以后,开始了一位理论物理学大师人生的第二个春天,并且非常成功,对物理学界做出了巨大的贡献,对中国的科技发展有着卓越的贡献。我们祝杨先生身体健康,期待庆祝杨先生百年寿辰和茶寿(108岁)!

(作者系清华大学物理系 清华大学高等研究院 朱邦芬)